2025年6月22日(日)「はじめまして日本のこころ 鞆の浦編 」が開催されました。

穏やかな瀬戸内海に面し、歴史と暮らしが今も静かに息づく港町・鞆の浦。

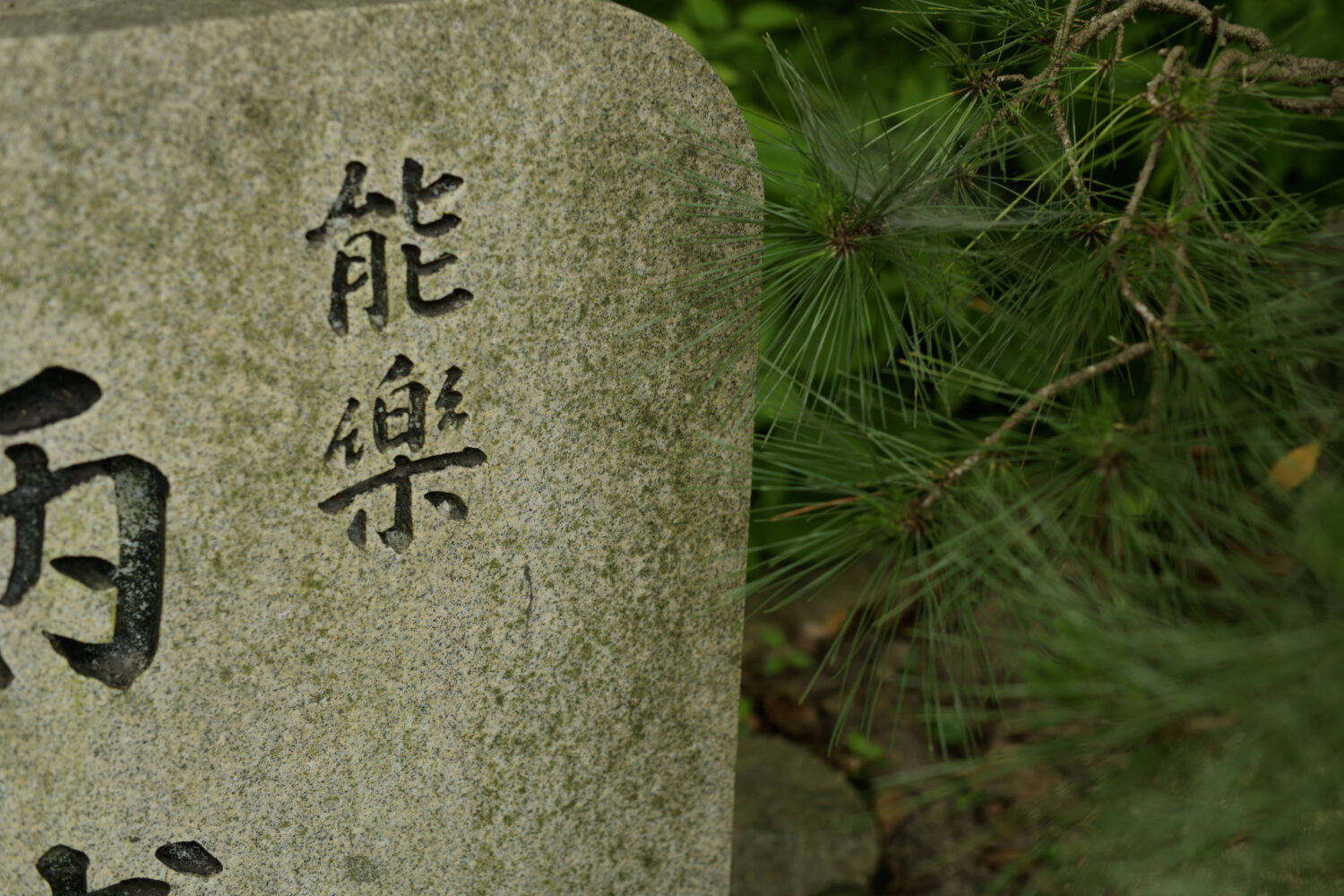

今回のSAYEGUSA &EXPERIENCEは、この町に佇む沼名前神社(ぬなくまじんじゃ)の能舞台に立ち

舞を奉納しました。日本の伝統文化と“こころ”を学ぶプログラムを開催しました。

この日、6名の親子がふれたのは、日常では味わうことのない“日本のこころ”そのもの。

潮の香り、木々のざわめき、そして神社の静けさが、子どもたちを迎え入れました。

心を整え、いざ、室町時代の能舞台へ。

沼名前神社の能舞台は、かつて豊臣秀吉が戦場にも携えていたとされる、唯一現存する移動式能舞台。

国の重要文化財にも指定されており、その厳かな空気に子どもたちも自然と背筋が伸びます。

はじめに行うのは、能舞台のお掃除から。

丁寧に雑巾かけをしながら、歴史が刻まれた木の床の感触を、手と足で確かめていく子どもたち。

舞台を清めた後は、神社にお参りをしました。

ナビゲーターの辰巳満次郎さんと同じ所作をなぞることで

自然と「舞台を使わせていただく」という気持ちが生まれていきます。

Photo : Kaito Chiba

礼に始まり、礼に終わる。日本の美意識に触れる。

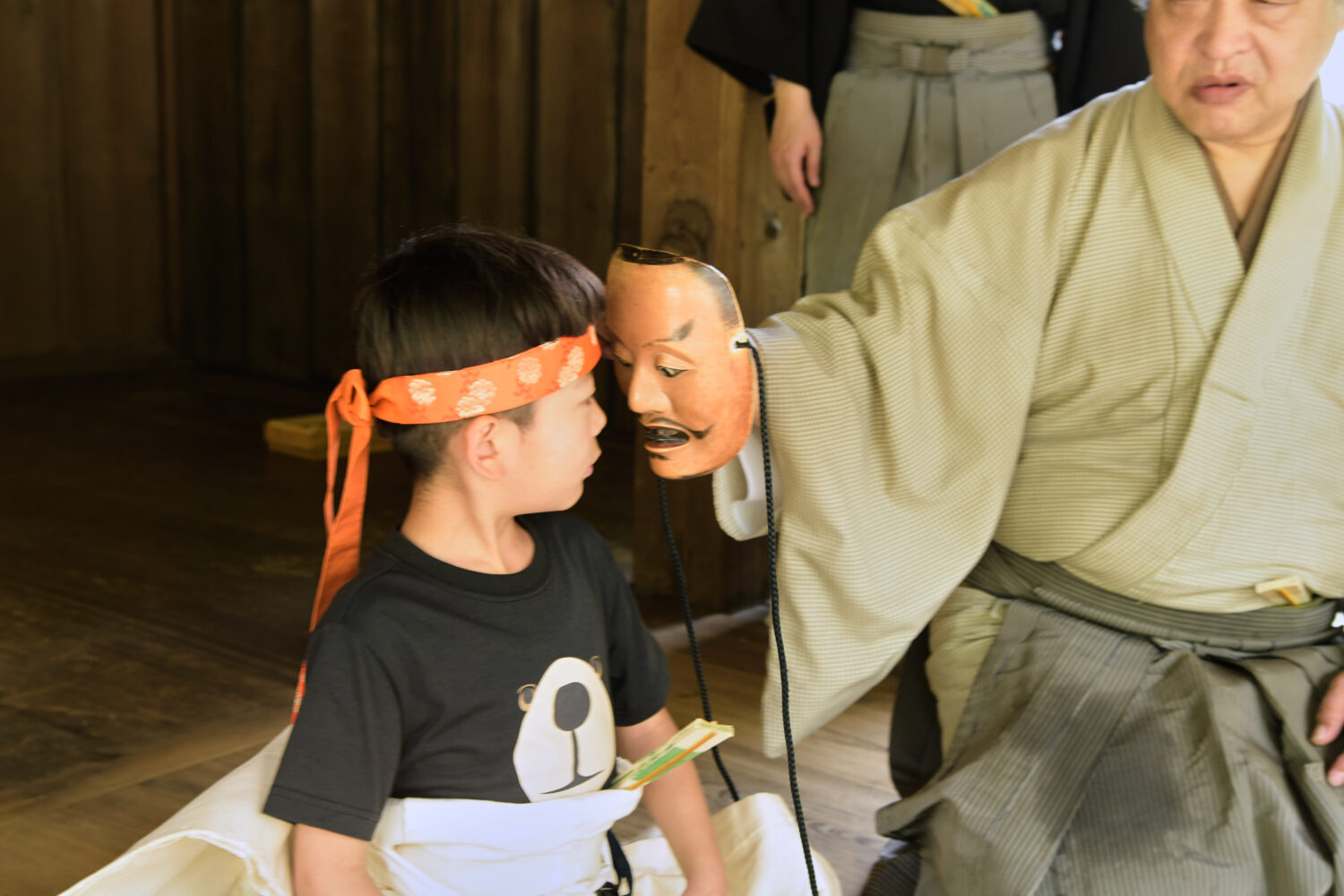

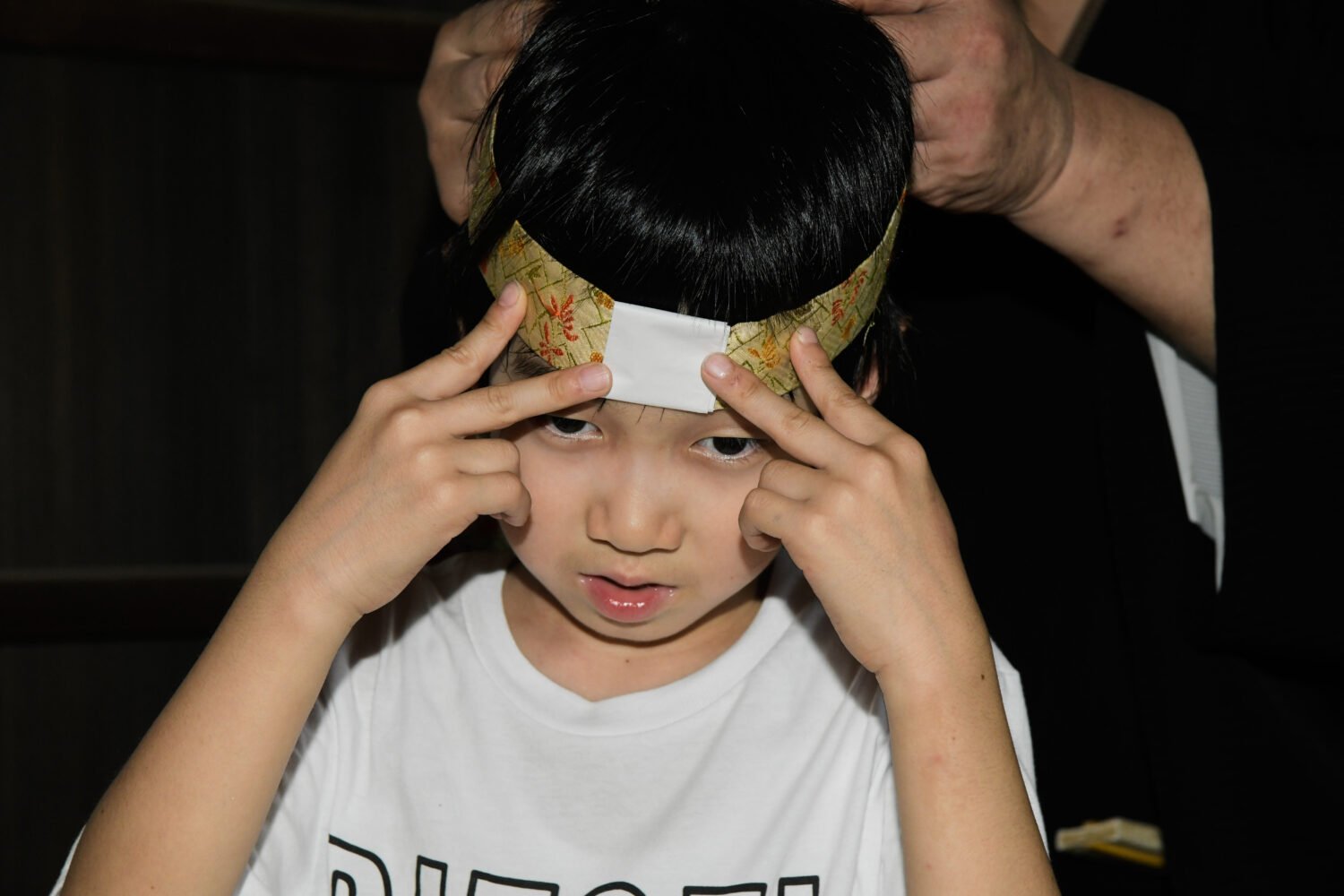

子どもたちは、国の重要文化財にも指定されている能舞台に上がり、能の基本動作や礼の所作を体験。

手をあげ、足を出す――その一歩ごとに、空気が変わっていくのを感じます。

辰巳満次郎さん、辰巳和磨さんが導く、本物にふれる緊張感と喜びのなかで

子どもたちの表情はぐんぐん変化していきました。

このプログラムでは、ただ“舞う”のではなく、「なぜそうするのか」に耳を澄ませます。

礼の仕方、姿勢、扇の扱い、間の取り方──

すべてに意味があり、静かに“こころ”を整える稽古が始まります。

鞆の浦という町が育んでくれた“感性”

宮崎駿監督も滞在したという鞆の浦。

今回のプログラムでは、町の散策も忘れられない思い出となりました。

美しい港の風景を味わい、江戸の名残を感じる建物を眺め、石畳の小さな路地を覗く。

その向こうに見える海の静けさに、しばし耳を傾ける。

何気ない出会いの瞬間こそが、子どもたちの五感を開いてくれる「体験」そのものでした。

さいごに

SAYEGUSA &EXPERIENCEが大切にしているのは、「本物にふれること」「心を動かす時間を持つこと」。

今回のプログラムは、まさにその価値を体いっぱいに感じられる1日となりました。

静かだけれど、深く心に残る──

そんな“はじめての日本のこころ”との出会いが、子どもたちの未来の感性を支えてくれることを願ってやみません。

大切なお子さまに、本物にふれる時間を。

次の舞台で、お会いできるのを楽しみにしています。