2025.04.01

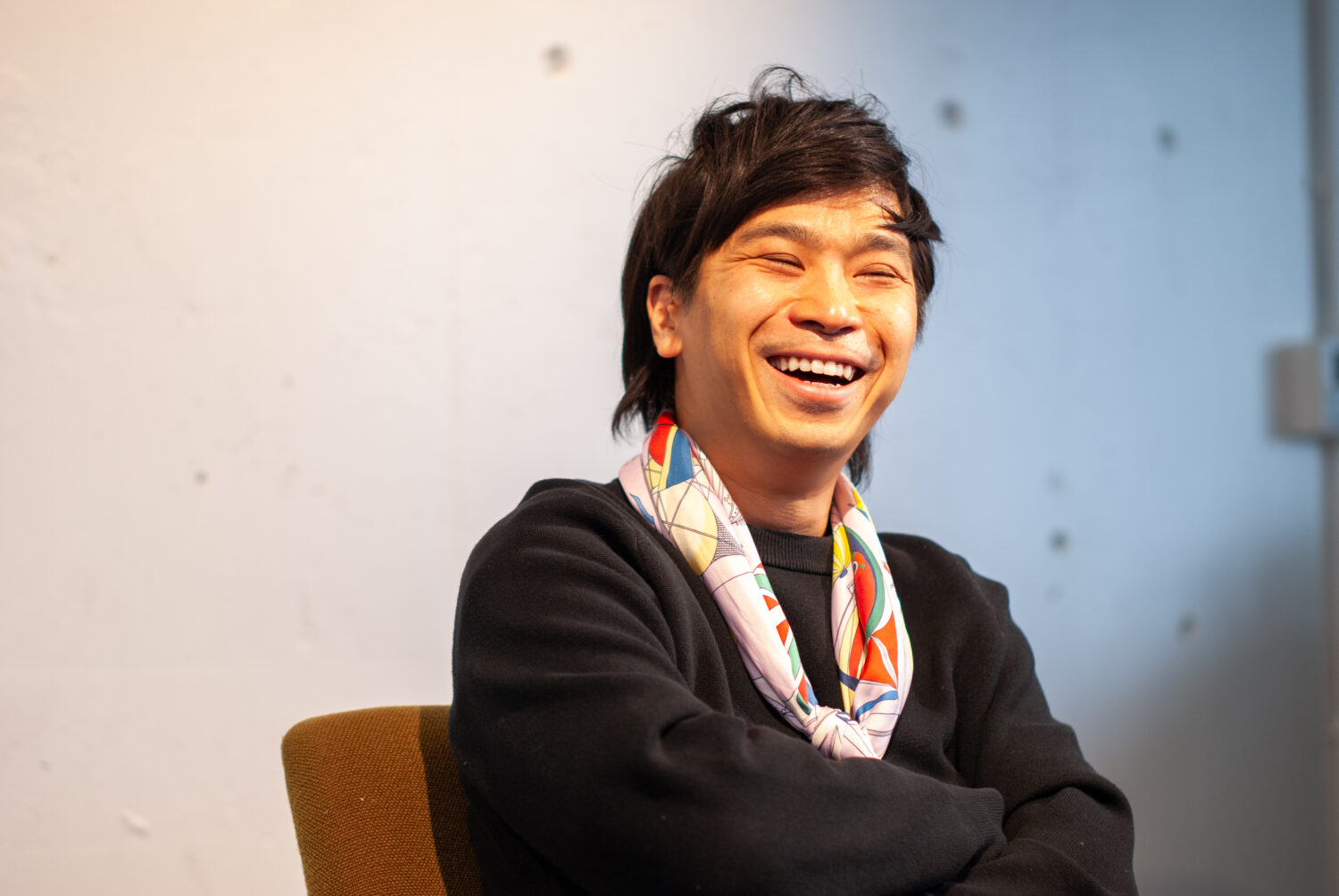

<スペシャル対談>イリュージョニスト HARAさん×阿川佐和子さん

未来を焦らず、“今”をみて、子どもを信じる──子育てと人生のマジック

「すべての親子が“魔法使い”になれる世界を目指して」

——子育て、教育、仕事、生き方。

正解のない時代に、私たちはどう子どもと向き合うのか。世界を舞台に活躍するイリュージョニスト・HARAさん、作家の阿川佐和子さんを迎え、SAYEGUSA &EXPERIENCE代表・三枝亮が「子ども」「親」「生きること」を語り合いました。

日々のなかで、親も子も「どう在るか」が問い直されている今。

“一日を旅として生きる”という、HARAさんの生き方の哲学

「子どもは何者でもないままでいい」と語る阿川さんのまなざし

そして「遊びと学びが分かれていない世界」を模索し続けるSAYEGUSA &EXPERIENCE「育てる」とは何か? 「信じる」とはどういうことか?

正解のない時代に、「大人も子どもも豊かに生きるヒント」が、この対話の中にきっとあります。Photo : Kaito Chiba

阿川さん(以下敬称略):国内外でご活躍とのことですが、お忙しいんでしょう?

HARAさん(以下敬称略):今はちょっと仕事をセーブしてるんです。娘が4歳で、なるべく一緒に過ごす時間を大切にしたくて。お父さんと娘が一生で一緒に過ごせる時間って、合計しても「たった4年間」なんだそうです。

三枝:えっ、そんなに短いんですか!? 僕なんて、4ヶ月ぐらいかもしれません(笑)。

阿川:うちの父はもの書きだったから一日中家にいて、「なんでサラリーマンじゃないの!」って泣いてました。優しいお父さんならいいけど、とても威圧的だったから(笑)。

HARA:うちはもう、ずっと一緒に遊んでますよ。マジックも見せて。

阿川:手品が得意なお父さんなんて、娘さん幸せね。今はどんなお仕事が多いんですか?

HARA:僕はイリュージョニストなので、舞台で人が空中に浮いたり消えたり…みたいな大掛かりなマジックをやっています。企業イベントで社長さんを浮かせて消したり(笑)、海外では王族の前でパフォーマンスしたりすることもあります。

阿川:王様に呼ばれて…すごい世界!

HARA:2016年に『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演して、それが転機になりました。

YouTubeが一晩で200万回再生されて、世界中からオファーが来て。電話が鳴り止まなくなってちょっと怖かったです(笑)。

三枝:それだけ衝撃的だったということですね。

阿川:その後、急激に海外中心に?

HARA:はい。世界中から呼ばれるようになりました。アリーナ規模で3万人の前でショーをすることもありますが、一番多いのは、VIPの方に呼ばれて目の前でのパフォーマンスですね。

印象的だったのは、モスクワでの仕事。大晦日に、僕のオリジナルの「いぶき」という3分のショーを見せて欲しいと言われ、雪山の中の仮設劇場に呼ばれて行ったら、観客が2人だけだったんですよ。超富裕層の方とそのパートナーで。前年にはマライア・キャリーが来てたらしくて。バックヤードには100人くらいいましたけど、「我々も知らされていない」って名前も教えてもらえなかった(笑)。

阿川:それ、ミスしたらどこかに連れていかれちゃったんでしょうか(笑)?

HARA:かもしれないです(笑)。その頃は、1ヶ月に6カ国くらい3分のショーのために飛び回ってました。そんな生活が3年くらい続いて、さすがに限界が来て。飛行機に乗りすぎて、羽田に着くたびに涙が止まらなくなるようになって……。もう、これからどこに行くのかも分からなくなってたんです。

阿川:かわいそうに・・・それは何歳くらいの時?

HARA:28歳くらいですね。自律神経がやられて、心も身体も限界でした。ある日、仕事の入り時間を遅らせてもらって、とある海を眺めていたら、ふと後ろのマンションが目に入って。「ここに住みたいな」って思って調べたら、たまたま空きが出ていて。即申し込んで引っ越しました。そこから結婚して、子どもも生まれて…今の自分があるんです。

阿川:それも少しマジックっぽいお話ですね。そもそも、イリュージョニストとマジシャンの違いは何ですか?

HARA:マジシャンは手元で見せる小さなスケールのいわゆるマジックを見せる人。イリュージョニストは幻想とか幻影を見せるのが仕事です。種とか仕掛けの存在を超えるぐらいの夢を見せる。そういうスケールの大きなパフォーマンスがイリュージョンの世界ですね。

阿川:美女を箱に入れて、切断しちゃったのに綺麗に出てくるとか、お決まりのネタってあるじゃないですか。実際、ネタはどのくらいあるんですか?

HARA:マジックで言うと、もう何万種類もあります。でも一番ウケるのが、やっぱり人を斬ったり復活させたり、人が消えたりという、人の生命にリンクしてるものが一番人気ですね。マジックが生まれたとされている紀元前5000年前から、復活させるイリュージョンがあったそうです。

阿川:え?マジックっていうのはそんなに古くからあったんですか?

HARA:そうみたいです。古代エジプトでは王様を楽しませるために、呪術の一種として蛇を二つにちぎっておまじないかけると蛇が復活するとか、もいだはずのガチョウの首が元に戻るとか。

三枝:すごい歴史があるんですね。

阿川:やっぱり、生命を復活させるとか、いなくなった人をもう一度取り戻すみたいなことが、もともとマジックの根源、哲学にあるってことですね。

HARA:今も昔も変わらない人間の一番深い欲求って、もう会えないあの人やペットにもう一度会いたいとか、生き返らせられないかとか、そこの部分なのだと思います。だから、命とか生命に関するイリュージョンが一番人の心を打つのでしょうね。

マジックとの出会い ― 幼少期の原体験

三枝 : HARAさんは、NewsWeekの「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれたりなど、大変なご活躍をされています。高校生の時にマジックの世界大会で優勝されるまでの自伝的小説『マジックに出会って ぼくは生まれた』(小学館)を読ませていただきましたが、かなり小さい頃から今の道を目指されていたそうですね。そのあたりのエピソードもお聞きしたいです。

HARA : 初めてマジックを見たのが5歳のときですね。奈良の十津川村という山奥に住んでいたんですが、家族旅行で井の頭公園に行ったとき、ピエロのお兄さんがシャボン玉のマジックを見せてくれたんです。シャボン玉をふわっと掴むと、それがガラスの玉に変わるんですよ。もう、完全に魔法だと思いましたね。

阿川 : それに感動して、マジシャンになろうと思った?

原 : そのときは、マジシャンという職業はもちろん、マジックを知らなかったんです。だから山に帰ってから外の水場で石鹸を使って、何とか自分でもシャボン玉をガラス玉にしようと挑戦してみたりして(笑)。そしたら兄が「あれはマジックなんだよ」って教えてくれて。そこから興味を持ち始めました。

阿川 : ご両親も、かなり個性的な方だったんですよね?

HARA : そうですね。母はレゲエの歌手で、父は造形作家でした。夏になると母はツアーで全国を回って、家を空けていましたし、父は木のツルを使って照明器具やバスケットを作るアーティストでした。そういう意味では、芸術に囲まれた環境ではあったんですが、うちは4人兄弟で、決して裕福ではなかったんです。親父がかなり倹約家だったので、外食なんかもほとんどしなかったですね。

阿川 : 質素でも、家の中では創作活動が当たり前だったんですね?

HARA : そうですね。親父は木を削ったり、何かを作ったりするのが日常だったし、母は歌を歌っていた。そういう環境の中で育ったから、「表現すること」が身近だったのかもしれません。

三枝:十津川村のような場所で生まれ育ったことが、今のご自身に影響を与えている部分って感じられますか?

HARA : もう影響しかないですね。あの山奥の何にもない村に生まれてなかったらマジックにも興味持っていなかったかもしれないし、イリュージョニストにもなってなかった。都会に住んでたら、全然別な仕事に就いてたと思いますね。

阿川 : もともとは、マジシャンではなく、歌手になりたかったとか?

HARA : そうなんです。母の影響もあって。なので、小学校1年生のお楽しみ会で「G線上のアリア」を歌ったんですよ。ピアノを弾きながら。

三枝 : それはすごい! で、どうなったんですか?

HARA : シーンって。全然盛り上がらなかったんです(笑)。

阿川・三枝 : ああ……。

HARA : 担任の先生だけは「感動しました!お宅の息子さんすごいです!」って親に電話までくれたんですが、みんなはポカーンとしちゃって。

阿川 : 小1でしょ。それは先生、感動するわよ。

HARA : 実は、小学校に入ったばかりの頃、僕は関西弁を話せなかったので、というのは、両親は標準語でしたし保育園にも行かなかったので、「お前、何喋ってるかわからん」って言われてすごく孤立してしまって、ほとんど喋れない状態になっちゃって。それまで家では、ひょうきんキャラだったんですねけどね。それをなんとかしたくて歌ったんですけれど失敗しちゃった。それで、2年生のお楽しみ会でリベンジしようと思って、今度はマジックをやったんです。

阿川:勇気がありますねえ。

HARA : シャイだけど、心の中に熱いものを持ってたんですね。おもちゃ屋さんで売ってるようなトランプのマジックですけど、それが大ウケしたんです。みんなが一気に自分のことを認めてくれて、好きだった女の子が「すごいかっこよかったよ」って言ってくれて。

三枝 : そこで初めて、人を惹きつける力を実感したんですね。

HARA : 人を楽しませたり喜ばせたりするエンターテイナーになりたいなって。それで、帰宅後に「僕は将来マジシャンになる」と宣言しました(笑)。

阿川 : お母さんはなんて?

HARA : 歌手になりたいって言って喜ばせてたから、ちょっと寂しそうな感じだったけれど、「まーいいんじゃない」って。(笑)

阿川 : その大ウケしたマジックはどうやって練習したんですか? 本を買って勉強したの?

HARA : いや、最初はテレビですね。家にはテレビがあったので。

阿川 : あ、テレビはあったんですね。

HARA : そうですね(笑)。当時、Mr.マリックさんが大ブームで、3時間特番とか定期的に放送されていたんです。それを兄に頼んでVHSで録画してもらって、何度も繰り返し見ていました。マリックさんのマジックってめちゃくちゃ巧妙で、9割は種が分からないんですけど、簡単なものならスローモーションや逆再生すると見えてくるんですよ。

阿川 : それを2年生の子どもが見分けるのもすごい!

HARA : 2番目の兄がすごく頭が良くて。「出てきたってことは、逆再生すると戻っていくよ」って。パッと出てた鳩が、コマ送りで戻していくと、袖の中に入っていくのとかがわかるんです。兄と一緒にひたすら研究して、真似事していましたね。

道具がなければ作る ― 山の中での独学

HARA : でも、当然ながら道具なんて買えないし、そもそもマジックショップも近くにないので、自分で作るしかなかったんです。トランプの代わりに石を使って、「消える石」とかを練習していました。

阿川 : へー。石を出したり消したり……。バスの中でもやっていたって話でしたよね?

HARA : そうです。毎日バスで1時間かけて学校に通っていたので、乗り合わせたおじいちゃんおばあちゃんを相手に、目が合ったらパッと石を消したりして(笑)。そうすると、びっくりしてくれるので、それが楽しくて。

三枝 : すでにその頃から「観客」がいたんですね(笑)。

阿川 : でも、ハトを出したいからって、山へ捕まえに行ったという話には驚きましたよ(笑)。

HARA : 本当にやりました(笑)。マジシャンといえばハトを出すじゃないですか? でも道具も買えないし、じゃあ自分で捕まえようと。山に行って鳩を捕まえようとしたんですが、全然捕まえられなくて、結局諦めましたね。他にも、いろいろ挑戦をして。引田天功さんの水中脱出に憧れて、父の仕事場から鎖や鍵をもらってきて自分で縛ってみて、お風呂場で潜ったり、川に飛び込んだりして練習してました。

阿川 : え、それ危ないでしょう!

HARA : そうなんですよ。でも、死ぬことの怖さより「やりたい!」という気持ちの方が勝つんですよね。

阿川 : いやいや、それこそ命がけじゃないですか! よくぞご無事で(笑)。

HARA : 本当に(笑)。

三枝 : それだけのめり込んで、トップにまで上り詰めたんですから、やっぱり相当な努力家ですよね。

HARA : いえ、僕は努力だとは思っていないんです。単純に「やりたいからやってただけ」で、苦しいとか大変だとか、そういう感覚はほとんどなくて。ただ、毎日楽しくマジックを研究していたら、いつの間にかプロになっていた──そんな感じなんですよ。

阿川:「“苦労されたんですね”とか“努力されたんですね”ってよく言われるけれど、自分ではそう思ってない」っていう感覚、私もわかります。

私は、大した努力をしたことはないので。だから、「苦労しました」と自分からは言わないようにしてるんです。もちろん、嫌なことや腹が立つことはたくさんありましたよ。でも、それを“苦労”って呼ぶのは、なんか違うなって思っていて。それよりも、やってきたことの中で得られた喜びのほうがずっと大きかったから、今まで続けてこられたんだと思うんです。

レベルの違いはあるにせよ、好きで、好きでしょうがなくてやってきたら、苦労という実感は生まれませんよね。

三枝:なるほど。「努力したつもりがないくらい夢中だった」って、実は一番強いですよね。そんなふうに生きられたら、きっと人生そのものがご褒美みたいになるんだろうなって、ちょっとうらやましくなります。

「マジシャンになる」と決めた少年に、母が出した条件

阿川:HARAさんのご両親は、「僕はマジシャンになる」って聞いて、「いいんじゃない?」って受け止めてくれた。日々工夫して一生懸命、技を磨いている息子を見ながら応援もしてくれる。でも大抵のご家庭なら、中学卒業して進学する時とかに「そろそろ、現実的な目標を作りなさい」ってなりますよね。

HARA : そうですね。もうウチは完璧に変わっていて。僕がマジシャンになるって表明して、その後1年ぐらい真剣にネタ開発したりしていたら、それをみていた母に「もうあなたはマジシャンになるためだけに全集中すればいいから。勉強も英語と理科さえやっとけば、あとは数学とか全部捨ててもいいから。」と言われました(笑)。

阿川 : へぇ! それはなんと大胆な!

三枝 : すごい教育方針!

HARA : 「マジシャンとして成功するなら、世界を視野に入れないといけないから、とにかく英語だけはしっかりやっておけ」と。母は松本生まれで、鈴木メソッドというクラシックの教育法を子供の時叩き込まれた人で、バイオリンの特待生に選ばれたりして。だから、一点集中してやれば、どうにかなると。もし僕が成功しなくても「マジックができる○○」みたいなセカンドプランを考えたみたいです(笑)。

阿川:もちろんHARAさんに素質がおありだったのだろうけど、お父さんお母さんの受け止め方っていうのがすごい。

HARA : そうですね。父は「いいんじゃない」くらいな感じで、めちゃくちゃ応援してくれることはないけど、黙って手品に必要な箱を一緒に作ってくれたりしてました。

うちの何が一番、普通の家庭と違ったかというと、家族を名前で呼ぶんです。父はヒデさんだし、母はヨリちゃん。パパ、ママってなると役割になっちゃうので、一人の独立した人間として、僕ヒロキとヨリちゃんもヒデさんも同じ横並びなんです。何かやりたいことあったらプレゼンして同意を得たらみんなでやってみようとか。だから一人一人が凄い平等だったなと思っています。

「欲しいものは自分で作れ」――父からの最大の教え

阿川 :これも御本にありましたけど、クリスマスにミニカーが欲しいって言ったら、プレゼントの袋に木のかけらとナイフが入っていたとか?

HARA : そうですそうです(笑)。最初はショックでしたけど、でも、やってみたら意外と面白くて。そこから、「自分で作れるなら、それでいいじゃん」と思うようになりました。

とにかく欲しいものは自分で作れっていう。それが我が家のモットーでしたね。

三枝 : そうかあ。それが今のHARAさんのクリエイティブな発想につながっているんですね。

HARA : そうかもしれません。もしあの時、本物のミニカーをもらっていたら、ミニカーでしか遊べなかったし、それ以上の発想は広がらなかったかもしれない。自分で何かを作る楽しさを学んだのは、大きな財産ですね。

阿川:すてきなご両親。でも、今の時代だったら「子供にナイフを渡すなんて!」って、問題視されそうですよね。

HARA : そうかもしれない。でも、父は「こう持つと危ないから気をつけろ」とか、「こうやると上手に削れる」とか、使い方をしっかり教えてくれました。

阿川 : お父さん、プロの職人さんですもんね。

HARA : 父の工房に行けば、木くずとか端材がいっぱい落ちてたので、「これで何でも作れるじゃん!」って気づいたんですよね。

不便が育てた創造力と、夢を叶えるための視点

阿川:やっぱり、「何でもそろっている環境」と「何もない環境」では、子どもの創造力の育ち方って全然違いますよね。知り合いに、ウルトラマンの前の時代に特撮をやっていた、うしおそうじさんという方の息子さんがいるんです。彼の子ども時代、家の中が撮影現場だったそうで、クラスで「マグマ大使」が流行っていた頃、その子は「それ、うちで作ってるんだよ」とは言いにくかったそうです。撮影に馬が必要になったとき、お父さんが「レンタルだとお金がかかるから」って、なんと小馬を家で飼い始めたらしいんですよ(笑)。すごい話ですよね。

そんな環境で育った彼が、今の時代について語っていた言葉が印象的で——

「不便が人間を育てる。進化させる。便利は人間を停滞させる」っておっしゃったんです。もう、本当に名言だなと思って。その方、鷺巣詩郎さんといって、エヴァンゲリオンの音楽を担当した作曲家なんですが。何もないからこそ、知恵を使う。欲しいものを手に入れるために、与えられた環境ではなく、自分で工夫して手を動かす。そういうふうにして“技”って身についていくんですよね。鷺巣さんもまさに、それを体現してきたような方なんです。

三枝:HARAさんも、今のように何でもすぐに手に入る環境じゃなかったからこそ、自然と工夫する力や創造力が育まれたんだと思います。そういう「不便さ」って、実はすごく大きな財産ですよね。

HARA:そうですね。頭の中でイメージできたことは、必ず現実にできると思ってます。どんなものでも形にできる。そして、同じように信じてくれる仲間がいれば、どれだけ大きな夢でも、きっと実現できるんですよね。

三枝:もしHARAさんの子どもの頃に、ネットがあって、Amazonでマジック道具が簡単に買えて、YouTubeで情報がすぐに見られたとしたら…どうなってたと思いますか?

HARA:たぶん、すぐ飽きてやめてたと思います。

三枝:そうですよね。何でもすぐ手に入ると、次から次へと欲しくなっちゃって。本当にのめり込む前に終わってしまうことって、今は多いかもしれませんね。

HARA:「ない」ってことは、逆に言えば“無限の可能性がある”ってことなんですよね。今の子たちって環境が整いすぎて、選択肢が多すぎて、逆に集中できなくなってる気がするんです。いろんなことに手を出しすぎて、深くやり込む前に飽きてしまう。だから、物事がちゃんと形にならないんですよ。

阿川:でも親御さんは「子どもにどんな可能性があるのかを見つけてあげたい」って思うでしょう。だからこそ、たくさんの習い事をさせて、いろんな体験を積ませたいっていう気持ちになるのも自然。でも、その“やらせすぎ”が本当に子どものためになっているのか、ちょっと立ち止まって考えることも必要かもしれませんね。

何でもやらせて「将来、何にでもなれるよ」っていうのは夢があるようで、「いったい、自分は何者なのか?」「何がしたいのか?」って、若いうちから決断を迫るような空気をつくってしまっている。HARAさんのように、小さい頃から強く「これがやりたい!」って思えるものがある子はいいんです。でも、何もピンとこない子にとっては、それが本当に苦しい。

私自身そうでした。「何かやれ」と言われれば、それなりにこなせる。でも、「一生かけてやりたいことか?」と聞かれたら答えられない。そうやって自分が何をやりたいのか分からないまま20歳を過ぎてしまう。ようやく「これかも」と思って進んでも、やってみたら思った以上に大変だったり、好きになれなかったりする。「ここじゃなかった」って転々として、気づいたら就職先も見つからず、引きこもりに…そういうケース、今すごく増えてる気がします。

三枝:本当にそうですね。社会全体の“スピード感”とか、“空気の流れ”が、そうやって若い人たちをどんどん追い詰めてしまっているのかもしれません。

阿川:すごい速さで走っている列車に「今すぐ乗れ!」って言われてるみたいで。でも、本当に今乗っていいのか迷ってる。タイミングが分からないまま、周りはどんどん回っていて、なんだか自分だけが取り残されているように感じてしまう。

三枝:でもね、周りが上手くいっているように見えるだけで、本当にその人が幸せかどうかなんて分からないものですよ。幸せの形って、本当に難しいですよね。

HARA:だからこそ、親がまず「仕事を楽しんでいる姿」を子どもに見せることが、一番大切なんじゃないかと思うんです。どんなに大変なことでも、「どうしたら楽しくなるかな?」って考える。苦しいことがあっても、そこにちょっとした工夫で楽しみを見つけられるかどうか。

そういう姿を見せることが、親として子どもにできる一番の役目だと思っています。

親が「楽しむ姿」を見せることが、子どもの成長につながる

HARA:たとえば僕は、仕事の悩みも4歳の娘に普通に話すんです。「今こういうマジック考えてるんだけど、どう思う?」とか、「このクライアントとの打ち合わせ、ちょっと気が重いんだけど、どうやったら楽しくなると思う?」って。

阿川:えっ、4歳のお嬢ちゃまに(笑)?

HARA:そうです(笑)。すると、「じゃあ5分で終わらせれば?」とかって返してくる。その一言が面白くて、発想のヒントになったりもするんですよ。

三枝:子どもならではの視点、いいですね。

HARA:嫌なことって、結局「ある一つの見方」でしかないんですよね。視点を変えれば感じ方は変わる。子どもにもそれを体験してほしくて、僕は自分の弱さもふくめて全部さらけ出すようにしています。

阿川:「働くのはつらいことだ」っていう空気が家庭にあると、子どももそう思い込んでしまうかもしれませんもんね。

HARA:まさにそれです。大変なことがあるのは当たり前。でも、「どうしたら楽しめるか」を考える。それを子どもと一緒に実感していくことが大事だと思っています。

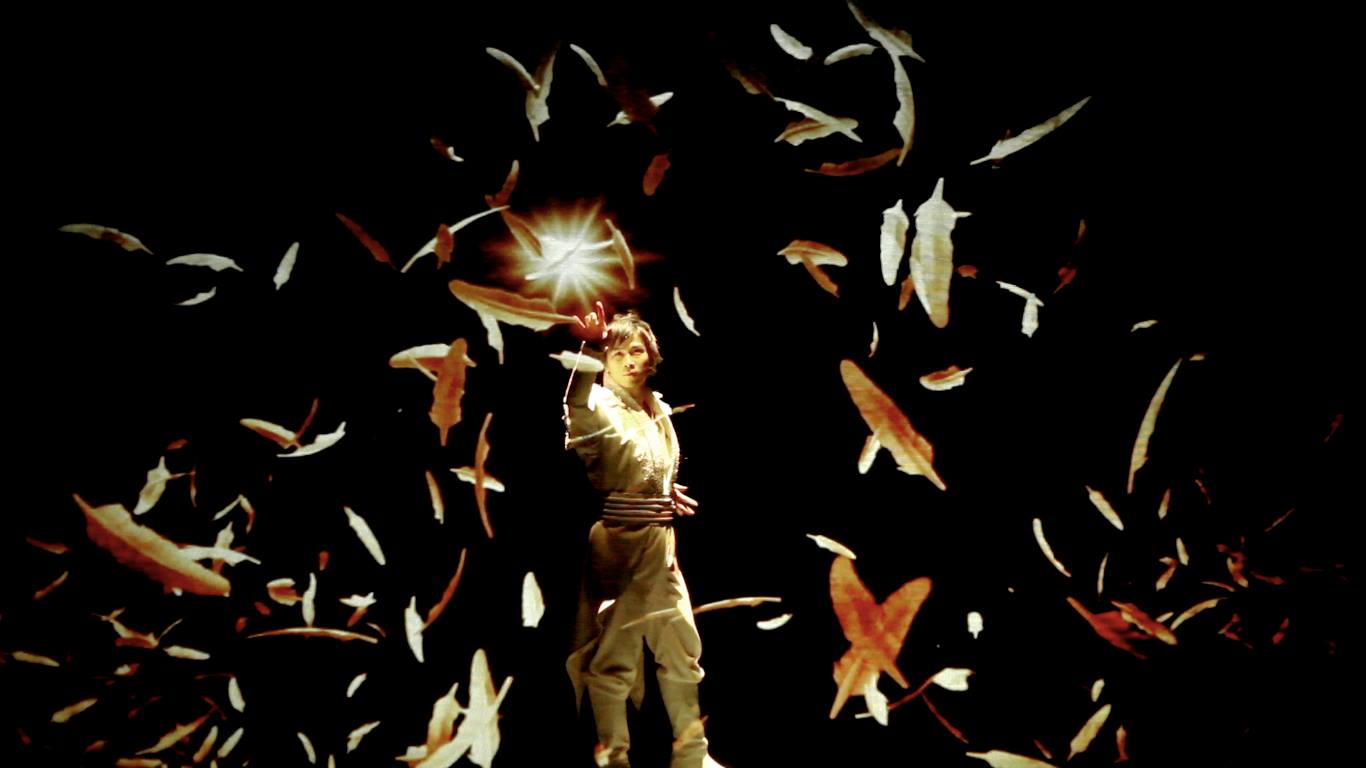

「いぶき」のワンシーン

写真提供:株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

「苦しみ」をどう楽しみに変えるか?

阿川:その考え方って、どんな職業にも当てはまる気がします。最近は「石の上にも三年」っていう考えが薄れてきたけれど、私はそれでも「継続することの大切さ」ってあると思ってるんです。嫌なことだって経験してみないとわからないもん。

私、インタビューと文章を書く仕事をしていますけど、実は本当はそんなに好きじゃないんですよ(笑)。

HARA・三枝:ええっ、そうなんですか!?

阿川:へへ(笑)。大嫌いってわけじゃないんだけど、特別好きってわけでもない。でも、ゲストのお話を聞いているうちに面白くなってきたり、会話が楽しくて学びがあったり、読者から「面白かった」って言ってもらえたりする。それが積み重なって、気づいたら続いていたという感じで。だから「生まれ変わってもインタビュアーになりたいか?」って聞かれたら、「別になりたくない」って答えると思います(笑)。でも、嫌なことの中に喜びを見つけられると、その喜びって倍になると思うんですよね。

HARA:それ、すごくわかります。コーヒーも、ただ甘いだけより、少し苦味がある方が深くて美味しいじゃないですか。仕事も同じで、つらさも味わいの一部なんですよね。

阿川:だから「少しでもマシにしてみよう」「ちょっと楽にしてみよう」って思う工夫が大切。

三枝:どんな道を選んでも、楽なことばかりじゃないですからね。苦しい場面をどう乗り越えるかが大切だと思います。HARAさんはずっと夢に向かって情熱を持って走ってこられて、大変なことも多かったと思いますが、「苦しい」と感じたことはないんですか?

HARA:ないですね。好きなことだったから、苦しさより楽しさの方がいつも勝ってました。たしかに先輩から嫌なことをされたり、精神的にきつかった時期もありますけど、「夢に向かってる今」が楽しかったから、苦しい辛いとは思わなかったです。

どんなに大変なことでも、「これがいつか自分の糧になる」と思えるんです。3分のショーのために世界中を飛び回って精神的にヘトヘトになった時も、「でも、これがいつか“あの時があったから今がある”って思える日が来る」と信じてました。人生って、オセロみたいに「黒」が「白」にひっくり返る瞬間が必ずあるんですよ。

阿川:ほんと、我慢できなくなったら方向を変えればいいだけですよね。私なんか、「このひどい経験、絶対に原稿のネタにしてやる!」「絶対あとで笑い話になるぞ!」って信じてやってます(笑)。

三枝:辛さをポジティブに変える力ですね。

「すべては自伝になる」――失敗すらネタに変える発想

HARA:すごく分かります。僕も中学生くらいから「これ全部、将来の自伝になるな」って思いながら生きてました。だから、何か起こるたびに「このエピソードは後で語れるぞ」って(笑)。

三枝:人生を物語として捉えてたんですね。

阿川:「第一章、第二章」みたいに、人生を章立てで。

HARA:図書館に行くと、エジソンとかスティーブ・ジョブズとか、偉人たちの自伝が並んでるじゃないですか。彼らの人生って、だいたい冒頭に大失敗のエピソードがあるんですよね。だから、失敗することはむしろ「オイシイ!」と思ってました(笑)。

阿川 : ある人が「将来の参考になるかと思って、成功者の伝記をたくさん読んでみたら、みんな失敗だらけで、ろくでもない人ばっかりだった」って言ってました(笑)。

三枝:でも、彼らは失敗を恐れずに続けたから成功したんですよね。

HARA:エジソンなんてまさにそうで、失敗しても「これもストーリーの一部だ」って捉えたら怖くない。僕も「思いついたことは全部やろう」って決めてて。今も実は「宇宙に行くプロジェクト」を進めてて資金を集めてるんですよ。

三枝 : すごいな(笑)。映画の主人公みたいな生き方!

「成功か失敗か」ではなく、「楽しいかどうか」

HARA:日本って、どうしても「成功か失敗か」で判断しがちですよね。白か黒か、極端な価値観がまだまだ根強くて。たぶん武士道的な考え方の影響だと思うんですけど、「負けたら腹を切る」みたいな。挑戦する過程そのものを楽しむって感覚が、あまり重視されていない気がするんです。

テレビのドキュメンタリーでも、夢を追う過程が「いばらの道」みたいに描かれることが多い。でも実際、本人は楽しんでやってたりするんですよね。「これやったらもっと上手くなっちゃうぞ」ってニヤニヤしながら。

だから僕は、「楽しいかどうか」を基準にしています。失敗しても、「じゃあ次はこうやってみよう」と改善すればいい。10回やって1回当たればラッキーっていう感覚です。そのスタンスを娘にも持ってほしいと思ってるんですよ。

阿川 : でも、頑張っても成果が出ないと、「この3ヶ月は何だったの?」って苛立ったりしません?

HARA:僕はあまりそういうふうには思わないですね。イライラすることって、あまりないんです。

阿川 : え、ないんですか?

HARA:だって、「これは無駄だった」と思うかどうかも、自分の見方次第ですからね。すぐには結果が出なくても、何年後かにその経験がつながってくるかもしれない。そう考えれば、苛立つ必要もないんです。それに、イライラを外に出しても、誰かが幸せになるわけでもないし。むしろ場の空気が悪くなるだけですから。

三枝 : すごいなぁ。感情のコントロールがしっかりしてるんですね。

HARA:いや、でもそれは先輩たちを見てきたからこそ、ですよ。マジシャンの世界って、結構厳しくて。本番前に弟子を怒鳴りつけたり、舞台袖で殴るなんてことも普通にあったんです。

阿川: えっ、マジシャンの世界でもそんなことがあるんですか?

HARA:イリュージョンの世界って、一歩間違えれば命に関わるんです。だから指導が厳しくなるのは理解できる。でも、そういう空気の悪さが舞台に出ちゃうんですよね。パフォーマンスの質が下がる。だから僕は「絶対に怒鳴らない」と決めてます。

三枝 : そういう経験があるからこそ、今は「どうすればチームみんなが心地よく働けるか」を考えるようになったんですね。

HARA:そうなんです。イリュージョンのショーって、僕一人では何もできません。ダンサー、照明、音響、機材を運ぶ人、現場で組み立てる人……本当にたくさんの人が関わってくれていて、僕はその全責任を背負っている。だからこそ、みんなの気が一つになるように、環境を整えることがすごく大事なんです。

三枝:他に大切にされていることはありますか?

HARA:挨拶でしょうか。たとえば、ショースタッフの面談をして、すごいおちゃらけてる人でもちゃんとピシッて最後、お辞儀して去っていく人は絶対アシスタントとして優秀にやってくれるし、逆にものすごい饒舌にしゃべっても、去り際は「あざっしたー」みたいな感じで帰っていく人は信用できない。結局、礼儀の世界ですよね。そこがちゃんとできてれば伸びしろがいくらでもあるけど、そこができてないと、もうどうしようもない。

阿川:やっぱり礼儀は大事ですか。

HARA:本当にそう思いますね。僕がそれに気づいたのは、イリュージョニストになってからなんです。小さい頃、7歳くらいからお祭りで手品をやって、5000円もらったりしてました。小学5年生の時には、30分のマジックで5万円のギャラをいただくようになって。その頃は、自分の好きなことで稼げて、いろんな場所に呼ばれて、「この世界ちょろいな」とさえ思っていたんです。

でも、イリュージョンの世界に入ってみたら、一人じゃ何もできないことに気づいたんです。僕一人がステージに立つけれど、その裏には30人、40人のチームがいて、全員の気持ちが揃わないと良いショーはできません。

だからこそ、挨拶ってものすごく大事なんだと分かりました。ちゃんと挨拶をして、自分の存在を相手に伝えないと、お願いしたことも伝わらない。一人でやっていた頃は、「知らない人にいちいち挨拶なんて…」と思ってたけど、今は、挨拶ってただの礼儀じゃなくて、心と心をつなぐ第一歩なんですよね。

阿川:アメリカ人って、知らない人同士でもすれ違うだけで「ハーイ」とか「グッモーニン」とか言いますよね。昔、地下鉄に乗っていた時、隣に座った高齢の女性がすごい怖い顔で「ハーイ」って声をかけてきたんです。でもその時気づいたんですよ。これは何かあった時のために、「あなたの存在を私は認識していますよ」「ここにいますよ」という表明なんだって。見知らぬ人同士だからこそ、先に関係性を築くためのあいさつなんですよね。

HARA:まさにそうです。僕も17歳のときにアメリカに行った時、「アメリカ人って、なんてフレンドリーなんだ!」って感動したんです。でも後から聞いた話で、「あれは銃社会だからこそ」だって教わったんですよ。ちゃんと挨拶しないと、怪しい人間だと思われて撃たれてしまうかもしれない。だからこそ、誰にでも“先に”ハーイって挨拶して、ハグして、気を交わしておく文化があるんです。

三枝:日本って単一民族で、もともと「同じ」っていう安心感があるから、逆にちょっと油断してるところがありますよね。

HARA:そう思います。だからこそ、もっと気軽に声をかけ合えるような社会になったらいいなって思ってるんです。僕、バス停とかで知らないおばあさんに「こんにちは〜」って声かけたりするんですよ。そういう距離感がもう少しあれば、もっと温かい社会になるんじゃないかなと。

阿川:さっきの話に戻っちゃうけど、私が「イラッとしないの?」って聞いてるのは、自分がイラッとしやすい性格だからなんです(笑)。まちがいなく父親の遺伝なんですが。うまくいかないとすぐカッとなるし、人にちょっと冷たくしたりもしちゃう。でも、だからこそ、あとで反省するんです。ちっちぇー自分って。

四六時中ニコニコしてるなんて無理よね。だって人間には「喜怒哀楽」があるんだもん。それをバランスよく出しながら、自分の軸を見つけていくしかないと思うんです。行き過ぎた嫉妬はよくないけど、小さな嫉妬はエネルギーにもなるし、自分を振り返るきっかけにもなる。

HARA:わかります。それで燃えてくるっていうのもありますよね。

阿川:最近よく聞くんだけど、「子どもにはつらい思いをさせたくない」「悲しい気持ちになってほしくない」って、親がすごく気を使っている。でも私は、小さいころに小さなつらさをたくさん経験しておいたほうが、大人になってからの強さになると思うんです。

HARA:本当にそうですね。うちの娘が泣いてる時も、「泣けるだけ泣きな」って言ってます。そうすると、だんだん泣けなくなってくるんですよね。ちなみに、僕もよく泣きます。ちょっとした詩を読んで泣いたり、映画を観て泣いたり。

阿川:感動屋さんなのね。

「名前で呼ぶ」ことで、役割から解放される

HARA:最近特に思うんですが、子どものことを過度に心配している親御さんって、自分自身の人生をちゃんと生きていない場合が多いんじゃないかと感じるんです。自分のライフスタイルをもっと楽しむ方向にシフトした方がいい。子どもの未来ばかり心配するよりも、まず「自分がちゃんと生きる」ことが大事なんじゃないかなと思います。

子どもって、放っておいても意外とちゃんと育つものだと思うんですよね。まるで木のように、楽しいことを見つけながら自然に大きくなっていく。でも、親が心配しすぎると、子どもに見えない“鳥かご”のような制限をかけてしまう。そうすると、子どもが本来持っているインスピレーションや自由さを妨げてしまうんです。

うちの親は、僕のことを本当に信じてくれていました。たとえば、僕が「台風のあと、滝壺を見に行ってくる」なんて言った時も、もちろん危険はあるんですけど、「じゃあ、4人兄弟でちゃんと見張り合って、近づきすぎないようにね」って。危険を教えつつ、でも自然の中に僕らを“放っておく”ような、広い愛情で見守ってくれていたんです。その姿勢は、子どもながらにちゃんと伝わっていたと思います。

三枝:たしかに。そうやって“信じられて育った子”と、そうでない子って、やっぱり違いが出ますよね。親御さんが未来の不安ばかりに気を取られてしまって、必要以上に子どものことを心配してしまうのは、情報が溢れているぶん、先回りしすぎてるっていうのもありますよね。

HARA:親の意識が「今、この目の前の瞬間」にいないんですよね。せっかくキャンプや海、山などの自然の中に行っても、親がスマホばかりいじっていることって多いじゃないですか。もしかしたら仕事しているのかもしれないけれど、でも、本当はそういうときこそ、スマホを手放してほしいですよね。

子どもを遊ばせながら、自分はスマホで何かを見てる、「かわいいね」って子どもの写真を撮るばかり――じゃなくて、いっそスマホを没収しちゃって(笑)、子どもと同じ目線で、一緒に火を起こしたり、自然の中で遊んでみる。ただそれだけで、親御さんも人間本来の感性が戻ってくるし、子どもとの関係もより深くなっていくと思うんです。

スマホって便利だけど、やっぱり―ちょっと強い言い方をすると―“諸悪の根源”になってしまっている部分があると思いますよね。

三枝:まったく同感ですね。

HARA:僕自身、コロナ禍の時に結婚して、子どもが生まれて。世界を飛び回るイリュージョニストだった自分が、ある日突然「パパ」と呼ばれる存在になって、そこにすごく大きな変化があったんです。

阿川:「パパ」って呼ばれてたんですか?

HARA:はい。でも、それをやめたんです。最近、家族会議を開いて(笑)。

阿川:家族会議!?(笑)

HARA:そうなんですよ。実はコロナの最中に、気分が落ち込むことが増えて、「これってなんでなんだろう?」って、自分の内面を掘り下げてみたんです。

家にある大きなホワイトボードに、自分の感じていることや考えをぜんぶ書き出していったら、ふと気づいたんです。「“パパ”って呼ばれているから、無意識のうちに“いい父親”を演じなきゃって思ってたんじゃないか?」って。

それに気づいたから、僕の実家と同じように、家でもお互いを名前で呼び合うようにしたんです。

阿川:じゃあ、お嬢ちゃまは「ひろき」って?

HARA:はい。「ひろちゃん」って呼んでます。そこからですね、本当に大きな考え方の転換があって。自分を「役割」ではなく、「個人」として取り戻すことができたというか…。すごく大きなターニングポイントでしたね。

日々は旅であり、魔法のようなもの

HARA:まず、朝起きて寝るまでを「旅」だと捉えるようになったんです。そうすると、どんな日常も新鮮に感じられるし、「今日はどんな旅になるんだろう?」ってワクワクできる。

三枝 : それ、すごくいい考え方ですね。

HARA:さらに、寝る前には「今日の旅はここで終わり」と思って、感謝の気持ちを書き出すようにしています。それで、「今生はこれで終わり」っていうイメージで眠りにつくんです。「明日もし運良く目覚めたらラッキー」と思って、目覚ましをかけないで寝るんです。そうすると、頭の中のTODOリストとか全部消えるので、深い深海にいるような感じでぐっすり眠れるようになって。

阿川 : すごいなあ。翌日5時に起きて飛行機に乗らなきゃいけないっていう時にも目覚ましをかけないの?(笑)

HARA:ちゃんと4時50分に目が覚めるんです(笑)。人間って、同じシチュエーションが続くと脳が察知した時に急激に、この現状に対する感謝の気持ちがなくなって、全部が当たり前になっていく。「当たり前マインド」になっちゃうと何一つ楽しくないし、全部がつまんない視点で見ちゃう。だから、朝起きた時に「ラッキー!もう一日あるな。この最後の一日をどう使おう」みたいなマインドで生きるようになって、すごいハッピーになりましたね。

三枝 : それ、究極のマインドフルネスですよね。

HARA:子供に対しても究極な話ですけど、娘を幼稚園に送っていって別れる時にも、「もしかしたらこのままもう会えないかもしれない」っていう気持ちで、別れ際、本当に真剣に手振るし。

阿川:やだ〜。泣いちゃいそう。(笑)

HARA:親がまず、自分自身の毎日を大切に、楽しんで生きていたら、自然と子どもへの接し方も変わると思うんです。たとえば、怒り方だってきっと柔らかくなるし、一緒に遊ぶときももっと本気で楽しめるようになる。

僕自身、20代の頃までは「半年後にこの大会で優勝する」とか「今この目標を達成できていない自分には価値がない」といったように、いつも先の目標ばかりを追いかけていました。10代の頃からずっとそうやって生きてきて、あるとき完全に燃え尽きてしまったんです。

そのときに、たまたま禅の本を読んで「今を生きろ」と書いてあるのを目にしたけど、当時は全然ピンとこなかったんですよね。でも今は、「一日を旅として生きる」という考え方に出会って、大きく変わりました。

たとえば、今日ここに来るまで、自宅からの移動だって僕にとっては“旅の一部”なんです。そして、今日ここで出会った人たちは“旅先で出会った人たち”。そう思うと、すべての出来事が新鮮に感じられて、楽しくなる。実際、海外から日本に来ている観光客の人たちは、湘南新宿ラインひとつ乗るだけでもワクワクしてるじゃないですか?でも僕たちは毎日の通勤電車になると、「またこれに乗るのか」と思ってしまう。でももし、「これは旅の一場面だ」と考えられたら、夜寝るときに「今日の旅はここまで」と思えて、嫌なことも自然に受け流せるようになる。

いろんなことを試してきたけど、この“1日を旅として生きる”という考え方が、自分には一番しっくりきています。あと、僕、毎日LINEもメールも「10時と3時しか見ません」って宣言してるんです。本当におすすめですよ。

阿川:携帯の“営業時間”を決めちゃうってこと?

HARA:そうです。スマホを見る時間をあえて限定するんです。

阿川:それ、すごくいいですね。私も最近感じるんですけど、1日の中には「ちょっとだけ待つ時間」ってたくさんありますよね。横断歩道の信号が変わるまでとか、お湯が沸くまでとか、ほんの数分の間。集中して何かをやるには短すぎる時間だけど、でもそういう“待ち時間”って、実はすごく大事だと思うんです。私はその間にかかと上げ運動とか、スクワットとか、ちょっとしたことをするのが好きで(笑)。

でも、電車や新幹線に乗ってるとき、ついスマホを見ちゃうんですよね。そうすると、せっかくの富士山を見逃しちゃったりして。だから最近は意識して、外の景色を見るようにしてるんです。情報ってスマホからいくらでも入ってくるけど、それだけに偏ると、心がどんどん狭くなっていく気がして。「あぁ、昨日あんなことでイライラしてたな」「富士山、やっぱりきれいだな」って、そういうことにちゃんと気づける心の余裕がなくなっていくから。スマホの“営業時間”を決めるって、本当に素敵な工夫だと思います!

「ときめきメモ」のすすめ——親こそワクワクした気持ちを

HARA:僕は昔から「ときめきメモ」っていう、自分専用のメモを持ってるんです。スマホじゃなくて、小さな紙のメモ帳。ポケットに入れておいて、スマホを見ないときにふと浮かんだ「やりたいこと」を書き留めておくんですね。

たとえば、「イカと里芋の煮付けを作ってみたい」とか、「この前話題になってたカレー屋さんに行きたいな」とか、「アピチャッポン監督の映画を観たい」とか。大人になると、やりたいって思ってもすぐに行動に移せないし、気づいたら忘れてる。仕事や移動に追われて、どんどん後回しになっちゃう。だから、その“ときめき”をちゃんとメモしておいて、「今日あの方面に行くなら、あの美術館にも寄れるな」って組み合わせたりするんです。

阿川:ああ、あとで見返して「自分、何やりたかったんだっけ?」って思い出せるのもいいですね。

HARA:そうなんです。思いつきを書いておくだけで、人生がどんどん楽しくなりますよ。

三枝:でも、書いたのに実現できないことが増えてストレスになったりしないですか?

HARA:それがないんです。というのも、このメモって、いわゆる「やらなきゃいけないToDoリスト」じゃないんですよ。子どもが「今日は折り紙したい」とか「滑り台やりたい」って言うみたいに、ただの“やりたい”という気持ちをそのまま書いてるだけ。これを始めてから、気持ちが前向きに切り替わったんですよね。

三枝:なるほど。メモをきっかけに、気分も行動も変えられるんですね。セルフコントロールになる。

HARA:そうなんです。だから、子どものことを心配している親こそ、自分がワクワクできる「ときめきメモ」を持って、一緒にやりたいことを見つけに行くといいと思う。

親が本気で人生を楽しんでいたら、子どもの将来を心配している暇なんてなくなるし、子どももそんな姿を見て自然と育っていくんじゃないでしょうか。

「親の夢」と「子どもの人生」

阿川:ある方から聞いた話なんですけどね。親が子どもを愛する気持ちには、「子どもに幸せになってほしい」という根源的な願いがある一方で、「自分の叶えられなかった夢を託したい」っていう気持ちも強くあるんだそうです。

HARA:うーん、それは……ちょっと子どもにとっては重いですよね。

阿川:そうなの。でも、親の夢を子どもが喜んで受け取ってくれるなら、それはそれで素敵なことだと思うんです。ただ問題は、子どもが「親の期待に応えなきゃ」と思いすぎて、自分自身の本当の気持ちを見失ってしまうこと。「お母さんが喜ぶ子どもでなきゃ」とか「お父さんの期待に応えなきゃ」って、自分の人生を親のために生きてしまう。そうなると、大人になっても「私は何がしたいのか」がわからなくなってしまう。

三枝:たしかに……。

阿川:あるお坊さんがおっしゃっていました。「人間の悩みのほとんどは人間関係。中でも、親子関係は特に根深い」と。親の期待や価値観からなかなか抜け出せないまま、何十年も苦しみ続けている人が本当に多いそうです。

「心配」と「支配」は違う

三枝 : 親ってどうしても、子どもに失敗させたくないと思って、つい先回りしちゃうんですよね。「こうしたほうがいい」「これはやめたほうがいい」って。でも、それって実は、子どもを“守っている”というより、“支配している”ことにもなりかねない。

阿川 : 子どもの進路や習い事を全部親が決めてしまうと、子どもは「自分で決める力」を育てる機会を失ってしまう。大人になったとき、自分で選んで、自分の足で歩いていく力が身についていないことに気づいて、戸惑ってしまう。

三枝 : 結果、「何をしたらいいか分からない」という迷子になってしまうんですよね。

阿川 : HARAさんの親御さんのように、親って、時には“放っておく”勇気も必要だなと思うんです。でも、それって本当に難しいこと。ついつい、セーフティーネットを全部親が張らなきゃいけないと思いますよね。

三枝:親が見守るのは大事だけど、過保護になりすぎると、子どもの「生きる力」を奪ってしまうことになる。子どもを強く育てたいと思うなら、危険をゼロにするんじゃなくて、そのチャレンジを「信じて見守る」ことも大切なんだと思うんです。「行っておいで」って背中を押す覚悟が親にあるかどうか。親としてはすごく怖いけれど、それでも子どもの“生きたい”というエネルギーを奪ってはいけないですよね。

「子どもを信じる」ということ

HARA:本当にそう思います。「この子には生きる力がある」って親が信じていれば、過度に口を出す必要なんてないんですよ。でも「守ってあげないとダメになる」って思い込んでいるから、いろいろと干渉してしまう。

うちの親は、僕をすごく信じてくれていました。例えば、僕たち兄弟が「滝壺を見に行ってくる」と言ったら、「危ないからやめなさい!」とは言わずに、「絶対に死なないようにしろよ」とだけ言うんです(笑)。

阿川 : ええっ、それはまた大胆な(笑)。

三枝 : それって、子どもの「自己決定権」を認めているってことですよね。

HARA:信じてもらっていると感じると、自然と自分たちでも「協力しあってちゃんとしなきゃ」「本気で考えなきゃ」ってなるんです。逆に「絶対ダメ!」って言われたら、反発したくなって無茶しちゃうかもしれない。親がやるべきなのは支配ではなく、信頼して見守ること。信じて、待つ。それが、子どもにとって一番の安心材料になるんだと思います。

阿川 : でも、親にとっては「信じて待つ」って、すごく難しいことですよね。心配になっちゃうし……。

HARA:だからこそ、親自身が「自分の人生を楽しむ」ことが大事なんです。 親が「子どものために」ばかり生きていたら、子どももそれを感じ取るんだと思いますよ。「自分のせいでお母さんは苦労してる」「お父さんは自分のことばかり考えてる」って。それがプレッシャーになる。でも、親が自分の人生を心から楽しんでいたら、子どもは「自分も好きなことをやっていいんだ」と思えるようになる。

「子どもの未来を心配するより、まず、親が楽しく生きる」

三枝 : 子どもを心配する前に、まず親が、自分の人生をしっかり楽しむことが大事なんですよね。

HARA:まさに、それに尽きます。親が不安でいっぱいだと、子どもにもその不安が伝わります。でも、「人生って楽しい!」っていう姿を見せてあげられたら、それが一番の教育になる。子どもは親の背中を見て育つんですから。「子どもの未来を心配する暇があったら、自分の人生を全力で楽しんでください」って、僕は声を大にして伝えたいですね。

阿川 : いい話だなぁ。たくさんの人に聞いてほしいですね。

HARA:いいですね! 「人生を楽しむ魔法」をみんなでシェアできたら、きっと素敵な世界になりますよ。山に行ってマジックを教えて、道具自分で作って「お父さん、お母さんへのメッセージをマジックで表現しよう」みたいなこと、やってみたいですね。

三枝:ぜひやりましょう!今日はありがとうございました。

7/27(日)、SAYEGUSA &E プログラムで“魔法の学校”が開校します!

イリュージョニストHARAさんが、子どもたちの学校の先生に!

マジックを通して、”気持ちを伝える力”をやさしく楽しく伝授します。プログラムの舞台は、東京杉並にある美しい音楽ホール「ソノリウム」

映像を用いた幻想的なマジックのあとは、「ありがとう」や「だいすき」など

大切な人への想いをマジックで届ける体験が待っています。ぜひご参加ください!

詳細はこちら→「魔法使いの学校〜魔法でつたえるありがとう」

-

プロフィール

HARA イリュージョニスト/演出家

1990年生まれ。奈良県十津川村出身。最寄りのコンビニまで車で1時間かかる秘境で育つ。幼少の頃より独学でマジックを修得。2009年アメリカラスベガスにて開催された世界大会「World Magic Seminar Teens contest」 にて日本人初のグランプリを受賞。その軌跡を追ったドキュメンタリー映画「Make Believe」はロサンゼルス国際映画祭にてグランプリを受賞。同年、世界的に有名なマジックの殿堂ハリウッド「マジックキャッスル」にて開催された「Future Stars Week」に日本人史上最年少で出演。スペシャルゲストとして最も名誉あるClosing Act (大トリ)を1週間務める。2012年1月、文化の向上発展に特に顕著な功績のある個人・団体に贈られる和歌山県文化表彰の「文化奨励賞」を史上最年少で受賞。 同年、アメリカ・ラスベガスで開催されたマジックの世界大会「S.A.Mステージコンテスト」にてグランプリを受賞。2016年、米国の人気オーディション番組「Americas got talent」 に出演。最先端テクノロジーとマジックの融合作品“IBUKI”を披露。スタンディングオベーションを受ける。また2014年世界で初めて無重力状態でのマジックに成功。アメリカ、アジア、中米、ヨーロッパ、アフリカ等世界25カ国以上のTV/ショーにゲスト出演。プロジェクションマッピングやホログラム演出のアドバイザーとして国内外多くの舞台、ライブ等で演出を務める。今、最も世界から注目を浴びるイリュージョニストのひとり。

イリュージョニストHARA オフィシャルサイトhttps://www.hirokihara.com/

阿川 佐和子(Sawako Agawa) 作家/エッセイスト

1953(昭和28)年東京生れ。慶應義塾大学卒業後、報道番組のキャスターを務めた後に渡米。帰国後、エッセイスト、小説家として活躍。『ああ言えばこう食う』(檀ふみとの共著)で講談社エッセイ賞、『ウメ子』(小学館 1999)で坪田譲治文学賞、『婚約のあとで』(新潮社 2008)で島清恋愛文学賞を受賞。その他の著書に『強父論』(文藝春秋 2016)『スープ・オペラ』(新潮社 2005)『うから はらから』(新潮社 2011)『ギョットちゃんの冒険』(スタジオジブリ編 大和書房 2008)『聞く力』(文春新書 2012)『叱られる力』(文春新書 2014)『話す力』(文春新書 2023)など多数。父は作家の阿川弘之。

- 関連記事