2025.04.17

<鼎談> 図鑑マニア・小宮輝之さん × 品種ナビゲーター・竹下大学さん

”品種改良”という言葉の奥にある多様な物語とは?

私たちの身近なペットたちや、スーパーに並ぶ果物や野菜。

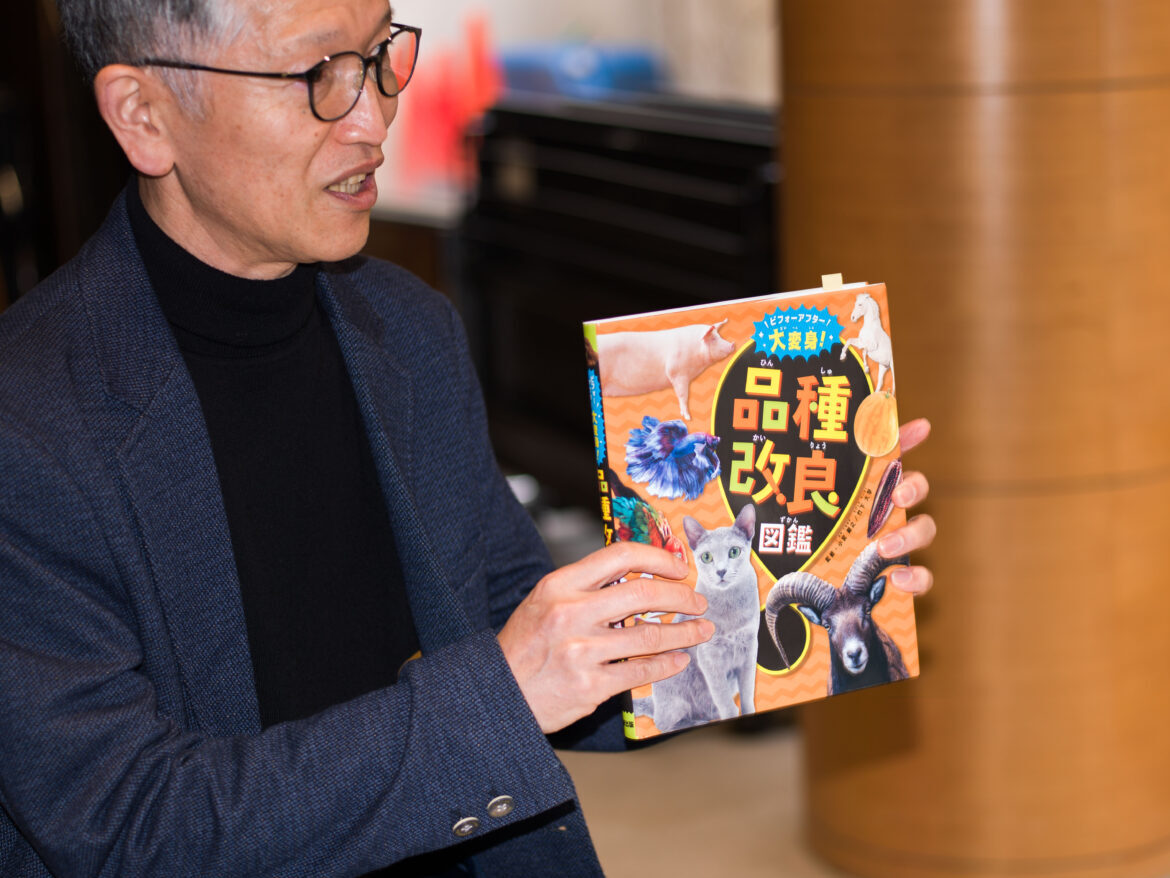

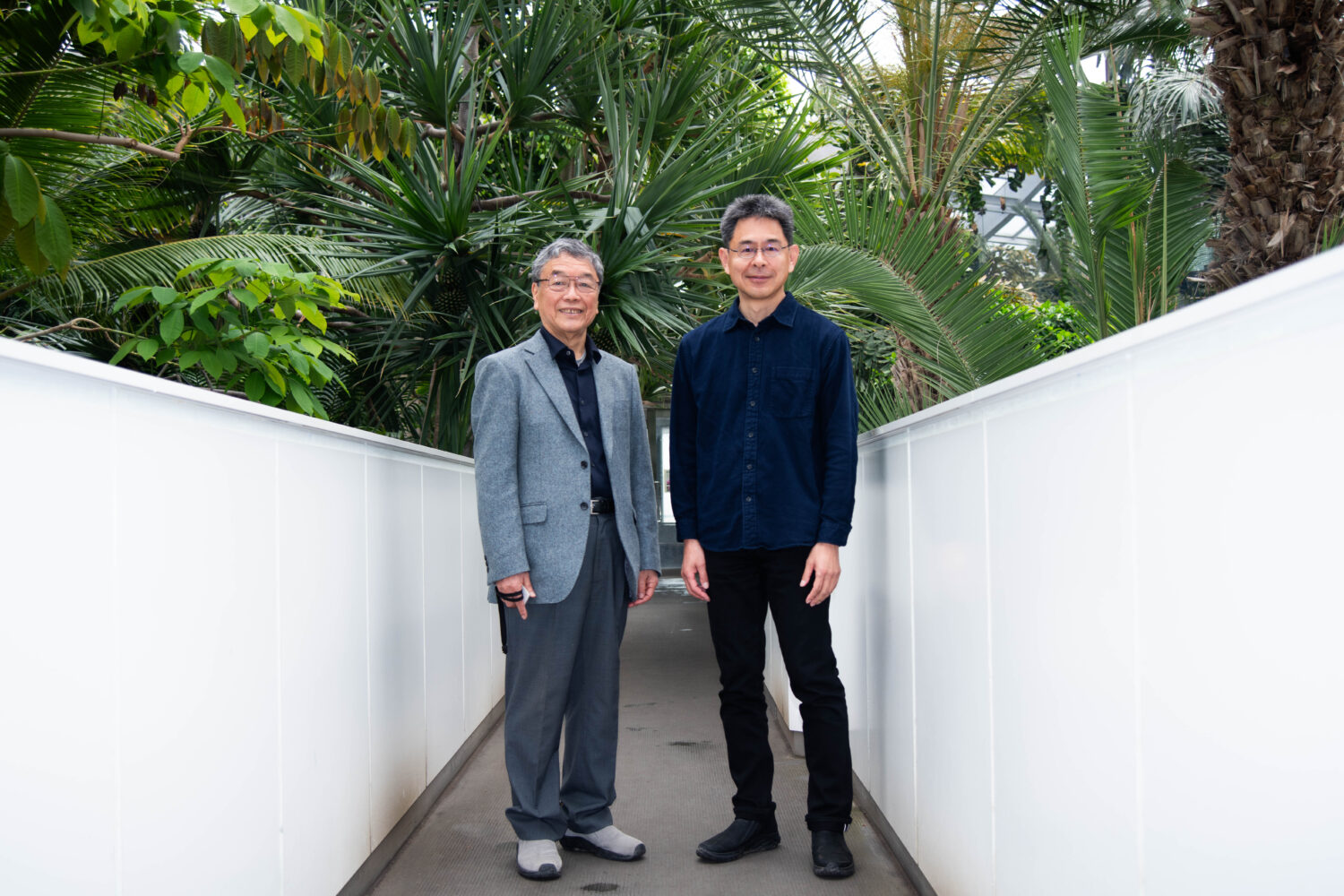

それらが今の姿になるまでに、どれほどの時間と人の手がかかってきたか、ご存知でしょうか?今年2月に刊行された『品種改良図鑑』(文研出版)の監修をされたお二人、図鑑マニアの上野動物園元園長・小宮輝之さんと、花や野菜、果物の“品種”の魅力を伝える活動を行う品種ナビゲーター・竹下大学さんが、&E TALKで初顔合わせ。

科学の視点で日常の問いを耕すKIWI LAB・畠山泰英さん、SAYEGUSA &EXPERIENCE代表・三枝亮が加わり、“品種改良”という視点から、動物と植物、人との関わりの歴史や不思議に迫る対話が生まれました。人間の歴史とともに変化してきた”生きものたち”の物語。

楽しくて新しい発見が、きっとあるはずです。

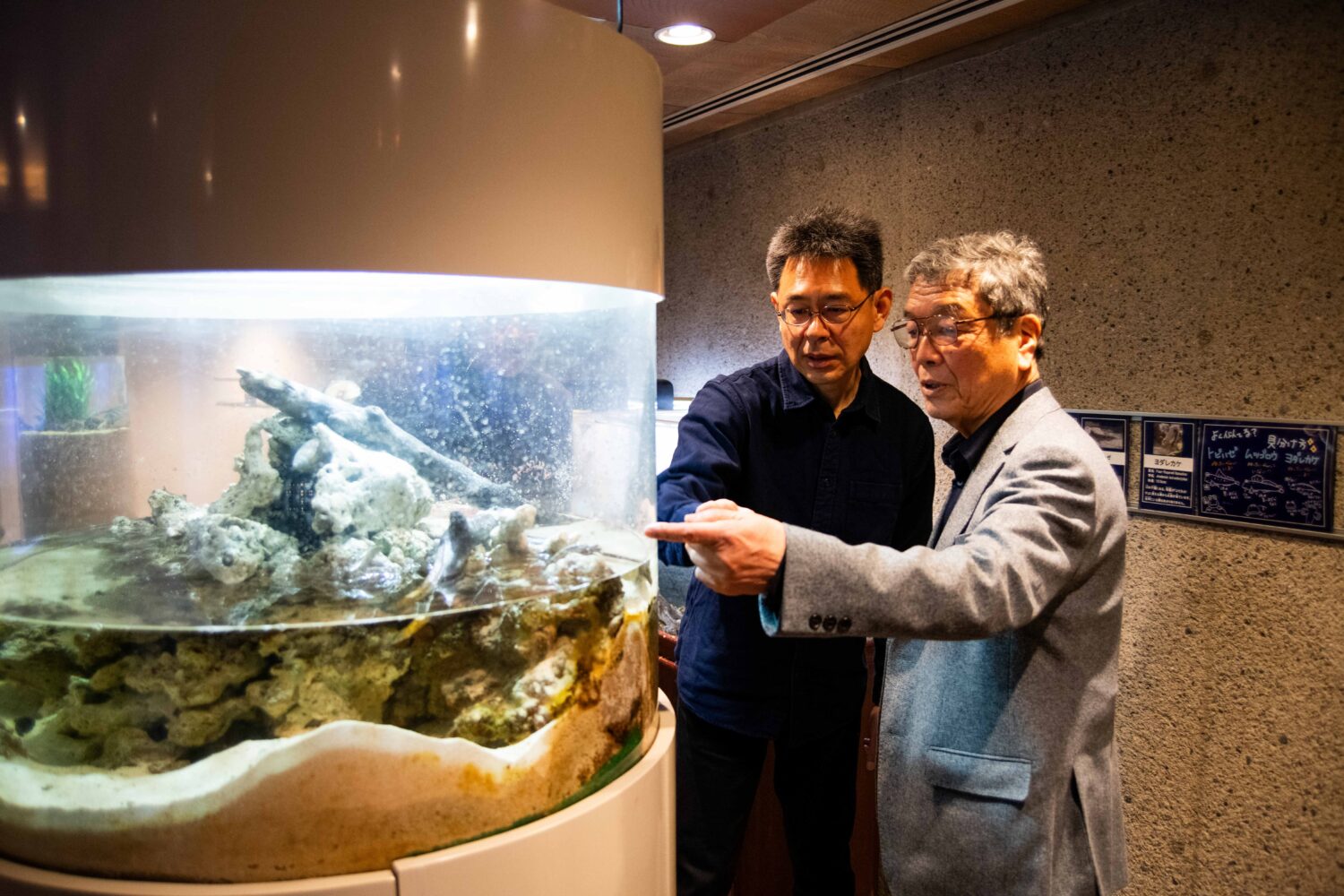

会場協力:板橋区立熱帯環境植物館

Photo : Kaito Chiba

※ 8月3日(日)に、&Eプログラム「ホントはすごい!果物と野菜の物語」を開催します。ぜひご参加ください。

品種改良って何?

三枝亮:本日はありがとうございます。そして『品種改良図鑑』のご刊行、おめでとうございます。とても興味深く拝見しました。

今日は、動植物の「品種改良」について楽しくお話を伺い、新たな気づきをいただきたいと思っています。ただ、学術的分野の話題ですので、素人の私だけでは先生方のお相手としては心許ない(笑)、そこで今回は、科学関連書籍の編集やイベントなどを手掛けておられる畠山さんに、ファシリテートをお願いしました。

畠山泰英さん(以下敬称略):では早速ですが、お二人が監修された図鑑のテーマ「品種改良」という言葉について、動物と植物それぞれの視点からの定義、まずそこからお聞きできればと思います。

三枝:私もそうですが、普段の暮らしの中ではなかなか意識しない言葉ですよね。

小宮輝之さん(以下敬称略):品種改良というとね、やっぱり「人間が、自分たちにとって都合のいい動物をつくるために行ってきたこと」だと思います。でも、僕は最近は少し違う捉え方もしていて、つまり、人間が動物を都合よく変えたというだけじゃなくて、「人間の側が、動物にうまく使われている」という見方もあるんじゃないかと思っているんですよ。

畠山:たとえば愛玩動物として飼われているイヌやネコのように、私たちの身の回りにいる動物たちって、見た目も性格も本当にいろいろですよね。あれは“種”が違うわけではなくて“品種”なんですよね。一方で、たとえばゾウとかライオンとか、野生の動物同士の違いは「種の違い」ということになりますか。

小宮:そうです。動物で言えば、「家畜」とか「家禽(かきん)」と呼ばれるような、つまり人間の暮らしと深く関わっている動物たちは、実は“もと”の野生種はとても少ないんですよ。

畠山:“もと”というのは、どういうことですか?

小宮:つまり、今はたくさんの種類に分かれているように見えるけれど、イヌだったらオオカミが”もと”になっている。ウシだって、家畜化されたウシは種類がありますけど、起源を辿ると1~2種類。哺乳類は地球上に6500種くらいいますけど、そこから人間が家畜化したのは、せいぜい10種類くらいなんですね。鳥類にいたっては約1万種いるけど、私たちが日常的に卵をいただいているニワトリは、そのうちのたった1種をルーツにしています。似たものはあっても、もとは1種類です。

でね、僕が思うのは、そうやって人間の暮らしに深く関わってきた動物たちは、ただ「人間に都合よく変えられてきた」だけじゃない。彼ら自身が“人間を自分たちの環境として選んだ”、そういう側面もあるんじゃないかって。だって、オオカミは野生のままだったら、きっと世界中には広がれなかった。でも、イヌという形になって人間と一緒に暮らすようになって、今では何百種類にもなって世界中にいるでしょう?

三枝:なるほど。つまり、オオカミという野生の種が“イヌ”になることで生き残ったとも言えるわけですね。

小宮:はい。ウマやウシでも、元となった品種はもう絶滅してしまっていますが、家畜となって生き延びています。彼らはつまり“人間とうまく付き合ってきた動物たち”なんです。そして人間のためにこれだけ尽くしてくれた。ありがたいと思っています。

三枝:イヌって本当に私たちにとっても身近な動物ですよね。「イヌの祖先はオオカミ」っていうのは知っている方も多いと思うんですが、柴犬とかまでは何となくイメージできても、プードルとかになってくると「どうやってそんな姿に?」って不思議に思います(笑)。

小宮:それこそが「品種改良」なんですよ。人間が「この特徴、いいな」と思ったものを大切に残していって、何世代もかけてその姿をつくっていく。たとえば小さいイヌが生まれたら、それをまた小さいイヌと交配させて……というふうにね。

三枝:大きさの違いは、まだなんとなく想像がつきます。人間でも体格に差がありますし。でも、あのくるくるした毛とか、毛のないのとか、ああいう見た目が生まれてくるのって、本当にびっくりですよね。

小宮:そういう特徴を持つイヌが、たまたま生まれて、それを人間が見つけて、「これは面白い」と思って大事に飼い続けてきた。自然界では淘汰されてしまうような特徴でも、人間の暮らしの中では大切にされてきたんです。毛のないイヌなんかは、昔、湯たんぽ代わりに使われていたと言われていますよ。

三枝:人間と共にいることで、彼らは今も存在できているわけですね。

竹下大学(以下敬称略):動物の品種改良の話だと、僕は、ヒツジの話がすごく印象的です。

畠山:それはどういうことですか?

小宮:野生のヒツジはね、毛が勝手に生え変わるんですよ。飼っているうちに生え変わらないものを見つけて、それを大事にしてきて、今のヒツジが出来たんですね。だから人間が刈り取ってやらないと、もう暑くて死んじゃう。時々あるでしょ。どっかで逃げて何年も刈り取りしなくて、こんな大きなモコモコになってったいうの(笑)。古来から、人間はそういうのを見つけるのに長けていたんですね。

畠山:自分たちで「これは役立つだろう」っていう存在を見つけ出して、引っ張り出してっていう。面白いですね。それでは、今度は竹下先生、植物における「品種改良」については、どのように定義されますか?

竹下:そうですね。僕は、「ヒトが生き物をデザインすること」が”品種改良”だと考えています。とくに植物の品種改良というのは、「人類の役に立つように変えていく」ことを目的とした営みです。これは動物にも共通する点なんですが、植物の方が圧倒的にその種類が多く、また改良も進んでいると思います。

畠山:なるほど。動物と植物では、品種改良の規模やスピードにも違いがあると思いますが、もともと自然界に存在する種の数も、植物の方が圧倒的に多いんですよね?

小宮:そうですね。動物とひとくちに言っても、どこまでを動物に含めるかで議論は難しくなるんですけど、植物の方が種類が圧倒的に多いのは間違いないですね。

畠山:竹下先生ご自身も、これまでに130を超える品種を世に送り出してこられたとお聞きしています。そうした経験から言っても、やはり植物の方が品種改良しやすいものなんですか?

竹下:はい、そう思います。実際、僕自身もこれまでに多くの植物種の改良を手がけてきました。一般的に植物の方が生育サイクルも早く繁殖しやすいですし、人間社会に溶け込みやすいという特徴があります。

三枝:たとえば、『品種改良図鑑』の中でも紹介されていましたが、トマトやリンゴなんかも、最初はすごく小さかったんですよね?それが今のようなサイズになるには、やはり品種改良のおかげだということなんでしょうか。

竹下:おっしゃる通りですね。野生種であるもともとの原種の果実は、とても小さくて酸っぱいものが多いんです。でも、たとえば偶然ちょっとだけ大きい実が生った時に、「おっ、これは良いぞ」と思って、そのタネを採って育ててみる——そうやって少しずつ人間にとって都合の良い性質を持った個体が残されていくんです。

三枝:そう考えると、最初は人間の「子どもみたいな気持ち」から始まっているとも言えますよね。

「こっちの方が美味しい!」とか「大きいの、かっこいい!」みたいな。純粋な驚きや好奇心。

竹下:まさにそうです。あと、欲もですね。たとえば春先に実がなれば、「お、もう食べられるの?うれしい!」っていう気持ちになりますよね。そういう「ちょっと早い」「ちょっと大きい」「ちょっと甘い」っていう驚きが、次の品種改良につながっていく。だから最初は「子どもの気持ち」でいいんですよ(笑)。

「キャベツもブロッコリーも、もとは同じ菜の花」? 進化と品種改良の始まり

竹下:植物は、住居の周りでタネをまいて育てることができる。それは、とても大きな利点だったと思います。動物は飼うのが大変ですし、餌もあげなきゃいけないし、逃げてしまうこともある。でも植物なら、何世代にもわたって栽培し育てていけるんですよね。

三枝:なるほど。そうやって「人間にとって便利な特徴」を少しずつ受け継いでいった植物が、今の私たちの食卓に並んでいるわけですね。

竹下:栽培の積み重ねの中で、人間にとってうれしい性質をもった品種が残っていき、野生種とはまったく違う姿に変わっていくんですね。自然界でも「突然変異」っていう現象は起きているんです。たとえば野生状態では茶色の動物から偶然白い個体が生まれたとしても、目立ちすぎてすぐ天敵に食べられてしまう——つまり、長く生き残れない。でも人間がその「突然変異」に価値を見出して守ってきたから、今日まで残ってきたんですね。

小宮:僕が驚いたのは、キャベツもブロッコリーもみんな元をたどれば、ある一種類の菜の花なんだってこと。

竹下:植物の場合も”もと”となった原種の数は、品種の数と比べて圧倒的に少ないんです。人類の根源的な欲望って「飢えから解放されたい」なんですよね。だから動物も、魚も、植物も——とにかく食べられそうなものは片っ端から試して、なんとか自分の生活の中で育てられるものを選び取ってきた。その結果、特に植物は、人間にとって“利用しやすかった”からこそ、多くの品種が改良されてきたんだと思います。

畠山:なるほど。品種改良の歴史って、動物より植物のほうが古いんですか?

竹下:実際にはどっちが先かって、明確にはわからないんですよね。野生種が人間の生活空間の中にあって、そこから偶然に利用され始めた、っていうのがスタートだと思います。動物も植物も、おそらくかなり古くから人の暮らしに関わっていたはずなんですが、「これが品種改良の始まりです」とはなかなか線引きできない。たとえば、栽培ものの山菜なんかは、野生種のままに近い形で残ってますよね。でも、そこからちょっとずつ変化があったのかもしれないし、それがいつどの段階で「野生種」から「品種」と呼べるようになったかは、やっぱり明確には言えない。定住が始まった頃と重なるとは思いますけど。

小宮:旧石器時代の人間は狩猟中心の生活だったから、たとえばイヌみたいに人間の狩りを手伝ってくれる動物は、早くから関係が深かったんでしょうね。イヌにとっても、人間と一緒にいるのはメリットだった。だから家畜化が早かったんですね。定住が始まってからは、他の家畜も植物も、いろんな生き物との関係性によって変わってきたんだと思います。ネコなんかもそうですね。穀物をネズミから守ってくれる存在として飼われるようになったんですから。

小宮さんの原体験と“ヤギ復元プロジェクト”

畠山:ここまでで、動物と植物どちらの「品種改良」も、自然の中にある「ちょっとした変化」に人間が気づいて、それを受け継ぎ、広げていったんだということがよく分かってきました。

ここからは、おふたりがどうして品種改良という営みに惹かれたのか、原点のような部分をお聞きしていけたらと思います。

小宮先生は、たしか東京・小伝馬町のご出身で、かなり都会育ちですよね?

小宮:そうですね。小伝馬町で生まれました。子どもの頃から動物がとにかく好きでした。なぜ?って聞かれると困っちゃうんですけど、「好きなものは好きなんだ」としか言いようがなくて(笑)。

三枝:物心ついた頃から、もう動物への関心はあったんですね?何歳くらいからその意識がおありだったんですか?

小宮:僕が2歳の時、昭和24年にインドから、ゾウの「インディラ」が上野動物園にやって来たんです。そのときの入園券が家に残っていて。それ以来、「いつ頃から動物園で働きたいと思っていたのか?」と聞かれたら「2歳からです」って答えるようにしてるんですよ。

三枝:2歳から!すごい。幼い心に、衝撃とか何かがしっかり刻まれたのでしょうね。

小宮:記憶にはないので母から聞いた話なんですが、動物園で「インディラ」の前にいるときだけ、とにかく機嫌が良かったそうで。他の動物の前ではぐずっていたのに、ゾウの前に来ると落ち着いたらしいんです。「ゾウのところに行きたい!」と、おんぶされながら足で蹴ってたらしいですよ(笑)。その後も、小学校・中学校の頃にはかなり通っていたと思います。動物園は、僕にとって特別な場所でした。

畠山:大学では農学部に進まれたそうですが?

小宮:そうです。最初は「獣医になれば動物園に入れる」と思っていたんですが、上野の獣医職はたった3人しかいなくて、ポストの空きがなかなか出ない。飼育係なら、毎年定年で数人ずつ入れ替わるから、「畜産職で入った方がいいよ」とアドバイスされて、畜産の道へ進みました。

三枝:動物園でのキャリアの中で、特に印象深かった出来事ってありますか?

小宮:いろいろありますが、やっぱり一番記憶に残っているのは、新人の頃に多摩動物公園で任された「ヤギの原種復元」の取り組みですね。

畠山:えっ、復元ですか? ヤギを?

小宮:はい。当時、僕の上司だった小森さんという方が、「ドイツでは絶滅したウシやウマの原種の姿を、絵や資料をもとに復元したんだ」と話してくれたんです。それに触発されて、「うちでもやってみよう」と。

三枝:なんと。で、その「復元対象」がヤギだったんですね?

小宮:そうです。多摩動物公園に、ガラパゴス諸島で野生化したヤギがいたんです。もともと上野動物園にいたんですが、元気すぎて柵を飛び越えちゃうので「多摩送り」に(笑)。

そのヤギが、まさに原種に近い姿をしていたんですね。肩に十文字の茶色い模様があるのが特徴で。

畠山:じゃあ、その特徴を残したヤギを作ろうと?

小宮:はい。上司から「やってみないか?」と言われて。模様や体の大きさなどを選別しながら、交配を繰り返していったんです。4〜5年で、ほぼその姿に近いヤギが出来上がりました。

三枝:白ヤギさんも黒ヤギさんもいない、多摩動物公園のヤギたちは、そうやって作られたんですね!

小宮:そうなんです。パンダやゾウのような“スター動物”の担当にはなれませんでしたが、むしろ好きなように取り組ませてもらえたからこそ、できたことだったと思っています。新人だったからこそ、素直に「やってみます」と言えた。それが結果として、今も続いているんです。

「人が苦手だった自分が、植物と出会って救われた」

竹下:僕も新宿生まれの都会育ちですが、植物に興味を持ったのはかなり遅かったんです。小さい頃は多くの男の子と同じように、虫とか動物に夢中になっていました。動物が好きで、小学校の終わり頃には「やっぱり虫よりも動物の方が面白いな」と思うようになっていて、将来はムツゴロウさんのもとに弟子入りして、早く高校卒業して北海道の動物王国へ行こう!と本気で考えていたんです。

でも、そこからちょっと人生の転機があって。中学・高校時代、ちょっと精神的にキツくて……人間不信になっていた時期があったんですよ。家族との関係もあまりうまくいってなかった。それで余計に「人間の世界から離れたい」と思うようになって、「動物に囲まれて暮らしたい」っていう夢に拍車がかかっていったんです。

けれどある時、ふと「動物も人間に近いな」と感じてしまったんです。言葉を持たないけど、感情や反応がちゃんとあって、こっちのことも見てくる。なのに、自分の気持ちをわかってくれないこともある。そうすると「こいつら、結局人間と同じで面倒くさいじゃん」って思っちゃって。どこか距離を感じるようになってしまったんです(笑)。

それで「動物がだめなら植物でも育ててみるか」と思って、高校1年の時に、ちょっと本気を出して育て始めたんです。最初にはまったのは朝顔でした。「どこまで大きな花を咲かせられるか」を競う“朝顔の超巨大輪咲き”みたいなジャンルがあって、それに挑戦してみたんですね。

育ててみると簡単じゃないことがわかってくるのに、植物相手はすごく気楽でストレスがない。動物を飼うと、亡くなったときにペットロスになるじゃないですか。でも、植物ってたとえ枯れてしまっても、すぐに「また育てよう」って思えちゃう。そこに罪悪感がないのが自分に合っていたんですね。

さらに大きかったのは、植物がうまく育たなかった時に、「あ、これは自分が悪いんだ」って思えたこと。それまで僕は何かがうまくいかないと相手のせいにしがちだったんですが、植物を通して「他責」じゃなく「自責」の感覚が芽生えたんです。そうして「人間相手よりも植物相手の方が気持ちが楽だし、植物の仕事に就きたいな」と思って、大学は園芸植物のことを学べるところに進みました。

畠山:これまで品種改良って、人間の都合で動植物の姿を変えていく「押し付け」みたいなイメージもどこかにあったんですけど、今日お話を伺っていると、それによって人間も救われたり、楽しみや豊かさを得たりしている面がたくさんあるんだなと、あらためて感じました。

“遺伝子組換え”って本当に怖いの? 〜品種改良とその先の世界

畠山:品種改良のポジティブな印象に対して、「遺伝子組換え」となると、どうしても拒否反応を持つ人も多い。名前を聞いただけで「怖い」「不自然」というイメージを持ってしまう方も少なくないと思うんです。実際、スーパーなどでも「遺伝子組換えではありません」って強調された商品もよく見かけますし。

三枝:わざわざ“使ってません”と明記されていると、やっぱりそれ自体が危険なものだと思ってしまいますよね。消費者目線では、よく知らないままにイメージだけが先行しているような。

竹下:そのあたりを、まず植物の例からお話しさせていただくと、「遺伝子組換え」という言葉自体の定義から整理する必要があります。そもそも、生物が子孫を残すために行う“生殖”や“繁殖”も、広い意味では遺伝子が組み換わる行為なんです。つまり、遺伝子が組み換わるということ自体は自然界でも常に起こっていることで、何も異常なことではない。

たとえばイチゴの話がわかりやすいです。現在私たちが食べているイチゴのルーツは、もともと北アメリカと南アメリカのそれぞれに生えていた別の野生種なんです。それが人間の手でヨーロッパに持ち込まれて、同じ場所に植えられ、そこにハチなどの昆虫がやってきて、たまたま交雑が起こった。本来は地球上で出会うはずのなかった2種が、人間の活動によって「出会えた」ことで新しい品種が誕生した。これってまさに、“自然界では起こり得なかった遺伝子の組み合わせ”を、人間が間接的に引き起こした例なんですよ。

三枝:まさに「品種改良」の現場そのものですね。人の暮らしや好みに合わせて生み出された結果。

竹下:そうなんです。そして現代の「遺伝子組換え」と呼ばれる技術も、基本的にはこの延長線上にあります。ただし、自然交雑では不可能な遺伝子のやりとり──たとえば病害虫に強い特性を持つまったく別の生物の遺伝子を、特定の植物に人工的に組み込む、というような高度な技術です。これは実験室で行われることで、自然交雑のような偶発的な出会いとは違い、狙って性質を導入するものなんですね。

畠山:なるほど。自然界で“たまたま”起こることを、人工的に“確実に”起こす技術ということですね。

三枝:でも、それによる健康被害とか、生態系への影響を不安視する声もあると思います。

竹下:大きく分けて2つのリスクがよく挙げられます。一つは人体への影響、もう一つは、自然界に放たれた時に環境へどんな影響を与えるかという問題です。この2点に関しては、カルタヘナ法という国際的な安全基準が設けられていて、厳しい検証と長期的な試験を経たものしか流通が認められていません。

三枝:じゃあ、流通している遺伝子組換え作物は、現時点では「安全」とされているということですね。

竹下:はい。ですが、最終的には消費者がどう感じるかという「気持ちの問題」も大きく関わってくる。だからこそ、「遺伝子組換えである/ない」という表示が義務付けられていて、選ぶ自由は消費者にあります。無理に「食べなさい」と言うのではなく、「知って選ぶ」というスタンスが求められているんですね。

畠山:なるほど。安全性だけでなく、倫理的な選択も尊重されているんですね。

竹下:さらに言えば、世界的な人口増加や気候変動によって、「どうやって安定的に食料を供給するか」は深刻な課題です。遺伝子組み換えによって農薬の使用量を減らすことができたり、病気に強い品種を育てたりすることで、より持続可能な農業を目指せるという側面もあります。

大切なのは、無理して感情的に白黒つけようとするのではなく、「どんな背景があるのか」までを知ったうえで、自分なりの考えを持つことなんだと思います。

品種改良が未来を切り開き、過去をも蘇らせる

畠山:動物の方でもそういった遺伝子組換えの問題ってあるのでしょうか?

小宮:動物の場合は国際的な取り決め、つまり国際法で厳しく制限されている部分があります。たとえば、「光るカイコ」って聞いたことありますか?あれは日本の研究機関で作られたんです。光る繭から繊維をとる目的でね。ああいうのは自然界に出ることはなく、野生では生きていけないので、認められているんです。

畠山:そうなんですか!

小宮:一方で、メダカなどは違います。メダカは自然界で生き延びる可能性があるから、遺伝子操作された個体が外に出ると生態系への影響が心配されます。だから、同じ「光る」でも、メダカはNGなんです。

三枝:なるほど、じゃあ「クローン羊のドリー」みたいな話もそういう領域に入りますか?

小宮:あれは1996年に生まれた世界初のクローン哺乳類ですね。今では絶滅種の復元といった観点から、クローンの技術が使われ始めています。たとえば、オオサンショウウオ。最近の研究で、中国で絶滅したらしいと思われていた種の個体が、実は日本で飼育されている個体のDNA解析で2匹のオスが生き残っていたのです。京都大学にはその「メスの細胞株」も保管されていて、復元の可能性が議論されているんです。

三枝:技術的にはもう「できてしまう」時代なんですね。それって倫理的にどう捉えればいいのでしょう。

小宮:絶滅危惧種や在来種の「復元」という目的であれば、一概に否定すべきではないと思います。たとえば、ニホンオオカミも、今後の技術次第では復活できる可能性が出てくるかもしれない。たとえば、「マンモス復活プロジェクト」なんかはその象徴かもしれません。有名な話ですけれど、シベリアの氷の中から、ものすごく保存状態のいいマンモスが発見されて。今の技術であれば、遺伝子を抽出して何らかの形で復元できるかもしれないと言われています。恐竜より、そっちの方が現実味がありますね。

畠山:すごいですよね。マンモスの細胞がそのまま氷に閉じ込められていたみたいな状態で見つかったという報道もありました。

三枝:いやあ……本当に映画のような話ですけど、そういうことが現実味を帯びてきているというのがすごいですね。

畠山:100年後には、今はできないことも実現しているかもしれない——。もちろん、倫理や生態系への影響など、いろんな課題はあるでしょうけれど、それでも科学が持つ可能性というのは、夢がありますよね。

小宮:遺伝子技術は未来だけでなく、過去をも呼び戻すかもしれない。でも、その技術をどう使うかは、私たち人間の選択にかかっているのだろうと思います。

畠山:さて、この図鑑では、動物から植物へという構成になっていましたが、植物の面白さを子どもたちにどう伝えるかというのは、やはり大きなテーマですよね。

竹下:子どもたちにとっては昆虫や動物の方がとっつきやすいんですよね。だからこの図鑑も、まず動物から入り、その後に植物を紹介する構成になっています。植物は動かないので、つい「モノ」として見てしまいがち。でも、動物と並べてみることで、「ああ、植物も命ある存在なんだな」と感じてもらえると思うんです。

畠山:個人的には、花が掲載されていたのも新鮮でした。

竹下:そうですね。僕自身、花に癒された経験があって。花は、見た目という“感性の世界”が全て。だからこそ、開発する側も食用の作物より自由に創造できる部分が大きいんです。

小宮:動物でいうと、金魚が似たような存在ですね。美しさや形で評価される。

竹下:そうそう。品種改良って本来は、人類の衣食住に役立つことが前提ですが、花や金魚のように「役立ち」から外れた、感性の喜びを追求するものもあるんです。さらにそこには趣味としての改良、“ホビーブリーディング”という世界もあって、僕自身も夢中になります。

畠山:植物の世界にも“想定外の出会い”ってあるんですね。

竹下:それが一番ゾクゾクする瞬間です。狙って作ったわけじゃない。でも「ええっ、こんなのが出てきた!」育種家の想像を超えた変化に出会うと、感動します。生きててよかったーって(笑)。。まさに、生き物が“教えてくれる”ような瞬間です。

三枝:最近メダカがすごいことになっていると聞きましたが?

小宮:あれも“ホビーブリーディング”ですね。でも改良が進みすぎて、ヒレが極端に大きかったり、体色が派手すぎたりして(笑)、自然界では生き残れない種類ばかりです。

三枝:つまり、自由に品種改良していくという面白さがありつつ、自然の中では成立しない姿でもあるんですね。

畠山:話は変わりますが、図鑑にも書かれていましたが、ブタやウシなど、日常的に食べているものの背景って案外知られてないですよね。

小宮:そうなんです。この図鑑を通して子どもたちにぜひ気づいてほしいな、と思っていることがあるんです。もちろん大人にも、ですけど。

たとえば、日本で多くの人が毎日のように食べている「豚肉」、そのブタの“品種名”って、じつはあまり知られていないんです。昔は「ヨークシャー」や「バークシャー」など、はっきりした品種名があったのに、今ではスーパーで見かけるのは「三元豚」など、商品名がほとんど。三元豚っていうのは、3種類のブタを掛け合わせて、効率よく肉がとれるようにしたハイブリッドなブタなんですね。

鶏だってそうです。「ブロイラー」として出回っているニワトリは、実は足の肉がよくつく品種と、胸の肉がよくつく品種を掛け合わせてつくられた、ある意味“特別仕様”のニワトリです。でも、そういう品種名はほとんど表に出てきません。

同じように、「交雑牛」と呼ばれるウシもいます。これは、ミルクを出すホルスタイン種の雌牛に、肉質のよい黒毛和牛の雄牛を掛け合わせて生まれたウシなんです。交雑牛は、今や日本の牛肉の約4分の1を占めているとも言われています。

そういう背景を知っていると、スーパーで「三元豚」や「交雑牛」と書かれたパッケージを見たときに、「ああ、こうやってつくられてるんだな」って、ちょっと立ち止まって考えるきっかけになるかもしれない。これは“悪いこと”じゃなくて、“面白いこと”なんですよ。知ることによって、もっと自分たちの食や暮らしが面白くなる。その視点を、子どもたちにも、ぜひ持ってもらいたいと思っています。

三枝:それを知らずに、「三元豚」ってブランドだと思ってました(笑)。

竹下:それを「悪い」と言いたいわけではなくて、意味を「知っておく」ことが大事なんです。背景を理解すれば、もっとおもしろく感じるはずですから。

「これはすごかった!」語りたくなる品種改良の舞台裏

畠山:「これは本当にすごかった」と思われる品種改良、動物でも植物でも構いませんが、先生方の中で印象に残っているものがあれば、ぜひ教えていただけませんか?

竹下:そうですね…お話ししたい品種はたくさんあります。ただ、僕自身は「苦労して作ったからすごい」ではなく、たくさんの人に喜んでもらえた品種こそが“良い品種”だと思っているんです。

小宮:その考え方、よく分かります。作り手の思いと、実際に使う人の満足って、必ずしも一致しませんからね。

竹下:はい。いくら技術的に難しくても、自己満足になってしまっては本末転倒なんですよね。逆に、開発者にとっては「想定外の結果」から画期的な品種が生まれる面白さもある。育種の世界では、「思い通りにいかなかったのに、すごいのができちゃった」ということもちょくちょく起こるんです。僕の書く本では、技術的な説明よりも、その背後にある物語や、開発の背景にある人の営み、時代性なんかを伝えたいんです。最新のものが常に最良とは限らないし、長い年月を経て愛され続けてきた品種にこそ価値があるとも思います。

畠山:竹下先生のご著書の『日本の果物はすごい』(中央公論新社)を読んでいても、そう感じました。そこに登場する品種や柑橘には、百年単位の時間が流れていて、それを支えた人々の名前が記されていて。歴史の深さを実感しましたね。

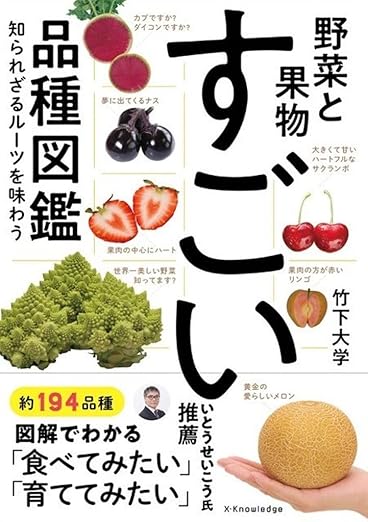

竹下:植物って、動物に比べて意識されづらい存在だと思うんですよ。例えば服や家具、食卓にある醤油や油。どれも植物から生まれているのに、それを意識する人は少ないんです。でも、「じつは全部、生き物からつくられている」と知るだけで、世界の見え方が変わります。植物は人間の暮らしのあちこちに、静かに、でも確かに存在していて、人間の役に立つようにかたちを変えて寄り添ってきた。そういう目で見ると、世界が少し違って見えるようになるかもしれません。そんな話をたくさん盛り込んだ『野菜と果物 すごい品種図鑑』(エクスナレッジ)は、親子で楽しめると思いますのでぜひ読んでみていただきたいですね。

畠山:日々の暮らしのなかに、観察できる機会ってじつはいっぱいあるんですよね。

小宮先生はいかがですか? さっき、ヤギのお話もありましたが、これはすごいと思われる品種改良、何か心に残っているものがあれば。

“今”の品種改良が未来の備えにもなる

小宮:そうですね。たとえば「進化」って、何千万年という時間をかけて起きる現象なんですけど、その結果として“似たような姿”になることがある。例えば、トリとコウモリ、モグラとキンモグラ、アルマジロとセンザンコウなんかがそうですね。これを「収斂進化(しゅうれんしんか)」といいます。一方で、品種改良は、進化のスピードを極端に早めたようなもの。自然界が何万年もかけて辿り着く姿に、人間が数十年でたどり着こうとしているんです。

でもね、僕らが今いちばん心配しているのは、むしろ“失われていくもの”のことなんです。日本では、馬や牛、といった家畜が入ってきたのは古墳時代だから、1500年以上、ほとんど姿を変えずに守られてきた。ところが、明治維新以降のたった150年でどんどん姿を消している。これをどう残していくかは、次の世代への課題だと思っています。だから僕は、多摩動物公園でその保存にも関わってきたんですね。

畠山:そんなに少ないんですね……。

小宮:ええ。このまま行けば、あと100年で木曽馬や黒毛和種のルーツ、そういった在来種は完全にいなくなってしまうかもしれない。日本中が、西洋でつくられた、生産効率の高い品種ばかりになるかもしれない。

じつは、FAO(国連食糧農業機関)も以前から警鐘を鳴らしているんです。たとえば、アフリカではホルスタイン種の乳牛が多く導入されていますが、もしも温暖化で気温があと3度上がったら、ホルスタインはミルクを出さなくなると言われている。じゃあ、どうするか? そうなった時のために、アフリカ固有の牛の遺伝子を残しておかないといけない。同じように、日本の山間部で働いていた小型馬なども、いざというときに役に立つかもしれないんです。欧米の国々では、そうした在来種をちゃんと国の資産として保護している。でも、日本はそれがとても弱い。

そういえばこの前、「春菊」のタネを買おうとしたら、パッケージには「種子原産国:イタリア」って書いてあった。日本の野菜なのに(笑)。

三枝:えっ、そうなんですか!?

竹下:ええ。植物のタネを高品質かつ安定して採るには、高温多湿の日本は不向きなんです。だから、品種改良は日本で行っていても、実際に販売用の種子を採っているのは海外、というのが現状です。でも、それも有事のときにはリスクになりますよね。仮に輸出がストップされたら、タネが手に入らず、春菊が作れなくなる可能性だってある。

一方で、植物の種子ってすごいんですよ。生命の“タイムカプセル”のようなもので、うまく保存すれば何年、何十年でも生きていて、条件がそろえば芽を出す。だから「ジーンバンク」といって、遺伝子資源を長期保存する仕組みが世界中にあって、日本でも農林水産省がつくば市でやっています。

三枝:品種改良という言葉の奥に、これほど多様な物語があるとは思ってもいませんでした。

竹下:はい。たとえば僕らが今食べているトマトやイチゴ、あるいは身に着けている綿のシャツだって、人類の長い時間をかけた選択と工夫の結晶なんです。こういう視点で世界を眺めなおすと、日常の中に「すごい」がたくさんあると気づけるはずです。

小宮:人間の都合で品種を変えてきたように見えるけど、その過程で人間も動植物に育てられてきたんじゃないかなと思いますね。だからこそ、これからの未来、何を残し、何を選ぶのか。その目を養っていくことが大切なんだと思います。

三枝:今日はたくさんの「知らなかった」を教えていただき、ありがとうございました。それにしても、先生方とご一緒に植物館や水族館を歩くだけで、普段見過ごしてしまうようなものが、本当に面白く見えてくるんですよね。見慣れた空間が、まるで“図鑑の中”を歩いているみたいで。

畠山:ね、本当に。「これがあの品種改良された植物か」「これが人間と生きてきた魚なのか」と思うと、まったく見え方が変わってきます。

竹下:今回訪れた板橋区立熱帯環境植物館もそうですけど、身近な場所にも“発見”と“学び”があふれているんですよね。そこに少しの違った視点が加わるだけで、子どもにとっても大人にとっても「何なんだこれは!?」って未知の体験に誘う世界が広がっていく。

小宮:だからこそ、図鑑も読んで終わりじゃなくて、そこからどこかに出かけてほしいんですよ。動物園でも植物園でも、水族館でも。ほんの少しの知識で、見る世界はまったく変わります。

8月3日(日)開催!

竹下大学さんをナビゲーターに迎え、親子向けの&Eプログラム「ホントはすごい!果物と野菜の物語」を東京・三鷹市のブルーベリー農園・吉野果樹園で開催します。図鑑だけでは伝えきれない果物や野菜の「すごい!」にふれる楽しいお話やワークショップ、ブルーベリー畑で品種の違いや味の奥行きを五感で体験できる、夏休みにぴったりの内容です。

ブルーベリーの苗のお土産つき!

夏休みの自由研究のヒントにもなる“気づきのタネ”も持ち帰っていただけるかもしれません。

皆さまのご参加をお待ちしています♪

今回の鼎談をもっと楽しみたい方には、おふたりの著書がおすすめです!

未来の自然や暮らしを考えるヒントは、足元の「今」にあるのかもしれません。

次の休日、ぜひお子さんと一緒に、図鑑片手に身近な自然を探しに出かけてみてくださいね。

◆小宮輝之さん・竹下大学さん監修

品種改良図鑑』(文研出版)

品種改良の前と後の写真を、見開きの紙面で見比べることができます。改良前後でここまで大きく変わるのかと、子どもだけでなく大人も楽しめる内容です。人類と生き物の共生の歴史に加えて、現代の多くの品種がどのように人々の役に立っているか、ゲノム編集など最新の品種改良技術も紹介し、品種改良の重要性を学ぶことができます。

◆ 竹下大学さん 著

『野菜と果物 すごい品種図鑑』(エクスナレッジ)

味・形・色・歴史——どこをとっても驚きだらけの“進化した”野菜&果物たちが、ユーモアたっぷりに紹介されています。

◆ 小宮輝之さん 著

『人と動物の日本史図鑑』①〜⑤巻(少年写真新聞社)

古代から現代まで、人と動物のかかわりを深く掘り下げる、子どもにも大人にも読みごたえのあるシリーズです。

- プロフィール

-

小宮 輝之(Teruyuki Komiya) / 図鑑マニア

1947年東京生まれ。2004年〜2011年恩賜上野動物園園長。現在は公益財団法人日本鳥類保護連盟会長、山階鳥類研究所評議員、サントリー世界愛鳥基金運営委員などを務める。主な著書「動物園ではたらく」(イースト・プレス)、「日本の家畜・家禽」(学研プラス)「もっとしりたい動物園と水族館」(メディアパル)、「くらべて分かる哺乳類」(山と溪谷社)他著書多数。

-

竹下 大学(Daigaku Takeshita)/ 品種ナビゲーター・育種家

1965年東京生まれ。千葉大学園芸学部卒業後、キリンビールに入社。新規事業としてゼロから花の育種プログラムを立ち上げ、同社アグリバイオ事業随一の高収益ビジネスモデルを確立。2004年には、ALL-America Selectionsが北米の園芸産業発展に貢献した育種家に贈る「ブリーダーズカップ」の初代受賞者に。現在は、植物・食文化・イノベーション・人材育成・健康の切り口から、様々な情報発信やセミナー等を行う。技術士(農業部門)、J.S.Aソムリエ、NPO法人テクノ未来塾理事。主な著書「野菜と果物すごい品種図鑑」(エクスナレッジ)「日本の品種はすごい」(中央公論新社)他著書多数。

-

畠山泰英(Yasufusa Hatakeyama)/ 編集者・キウイラボ代表

1969年千葉県生まれ。2010年、料理家の妻と「ギャラリーキッチンKIWI」を東京日本橋に開設して、サイエンス‧カフェ「大人の科学バー」を主宰。

著書に『秋田犬の父 澤田石守衛』(木楽舎)がある。企画・編集した書籍は『クマにあったらどうするか』(姉崎等‧片山龍峰 著、ちくま文庫)、『〈標本〉の発見』(国立科学博物館 編著、国書刊行会)ほか多数。企画制作から販売まで手がける「系統樹マンダラ」シリーズ‧両面特大ポスター(長谷川政美 監修、小田隆 画)は国立科学博物館のミュージアムショップ等のロングセラー商品。同シリーズの制作チームは、2020年度日本進化学会‧教育啓発賞受賞、2021年度日本動物学会‧動物学教育賞受賞。

- 関連記事